5月12日 参議院 行政監視委員会

2025年5月12日 参議院 行政監視委員会で質問しました。ぜひ録画をご視聴ください。

★Youtube録画 https://www.youtube.com/live/46_rkaACp8A?si=L8SJk6agHU50V6n5&t=4232

★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/816141564

令和7年5月12日 (月曜日) 参議院行政監視委員会

○石垣のりこ君

立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したのが2023年、おととしの5月8日でございました。本日、5月12日、2025年ということで、5類移行から丸2年が経過したことになりますが、5類移行後の死亡者が5万人を超えたとの報道が5月8日にございました。お手元の資料、読売新聞オンライン、ご覧いただければと思います。これ、まず5万人を超えたというのは事実であるのかということ、また、新型コロナウイルス感染症対策が始まった2020年から昨年までのコロナ死亡者数、それぞれ年間で何人になったのか、教えてください。

○大臣政務官(吉田真次君)

お答えを申し上げます。新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した令和5年5月以降の死亡者数の累計、これは統計が取れている令和6年11月までで5万730人となっておりまして、ご指摘のとおり、5万人を超えているというふうに承知をしているところでございます。また、人口動態統計によりますと、新型コロナウイルス感染症による死亡者数、これは令和2年は3466人、令和3年で1万6766人、令和4年で4万7638人、令和5年で3万8086人でありまして、令和6年につきましては概数でありますが、1月から11月までで3万2763人となったところでございます。

○石垣のりこ君

5万人超えという数字は、2023年5月から統計が今ある2024年、昨年11月までの集計ということで19か月分なんですよね。1年と7か月の集計ですから、丸2年となると更に多くなることが見込まれます。年ごとに今死亡者数お話しいただきましたが、2023年、2024年と、3万8000人、11月までの数字で昨年が3万2000人台と、3万人は優に超えているんです。こうした実態を厚生労働省はどのように捉えていますか。

○大臣政務官(吉田真次君)

新型コロナウイルス感染症は、今ほどご指摘がありましたように、令和5年5月に5類に移行したものの、やはり、引き続き国民の健康に大きな影響を与える感染症で、いうことに変わりはございませんで、感染動向に留意することが大変重要であることから、死亡者数を含めて今後もこの動向はしっかりと注視をしてまいりたいと思っております。

○石垣のりこ君

しっかりと動向を注視する、健康に大きな影響を与えるというご認識ということですけれども、私、これ危機感を持つべき数字だというふうに思います。これ人間の都合で2類相当から5類相当、位置付けは変わってもウイルスの性質というのは併せて変わるわけではないということは当然なんですが、対策を緩めれば感染はその分広がるのは当然の帰結です。これだけ人が亡くなっているのに、感染対策、厚労省としてどういうふうなことをしているかというと、これどんどんと実は後退しております。薬代、コロナ治療薬と入院医療費の自己負担の公費負担、2023年度、昨年の3月末で終了しているということ。また、検査代も重症化リスクが高い医療機関や高齢者施設、障害者施設における感染者が出た場合の周囲の集中検査、これ行政検査として実施していたのも3月末で終了しています。また、65歳以上の高齢者と基礎疾患のある60歳から64歳の人を対象としたワクチンの定期接種への助成、この秋からなくすという通知を4月の10日付けで都道府県に連絡をしています。コロナの感染状況、そして死亡者数の実態、そして影響の実態と厚生労働省のコロナ対応、これ矛盾していませんか。

○大臣政務官(吉田真次君)

今ご指摘がございましたように、公費支援行ってきたところでございますけれども、これ過去に感染症法及び特措法に基づいて新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症等と位置付けて、対策をこれまで講じてきたところであります。令和5年5月の5類感染症への移行に伴って、この影響をまず緩和をするための措置を講じつつ、段階的にこれは終了し、令和6年4月以降、通常の医療体制に移行してきたものであります。また、この新型コロナワクチンの予防接種におきましては、今ほどご紹介がございましたが、令和6年4月以降、重症化予防を目的として65歳以上の高齢者等を対象とした定期接種としたところでありまして、低所得者に対する接種費用相当としての地方財政措置、こうしたものを講じているという取組を行っておるところでございます。以上です。

○石垣のりこ君

ほとんどやっていないということを改めて言っていただいたんだと思いますけれども。まあ低所得者の方へのそういうところは残しているということでしたけれども。通常の医療体制へというふうにおっしゃいますが、実際の医療現場は今、コロナ対応、多少は変わりましたけれども、基本的に必ず検査をしなきゃいけないし、面会の制限も行っておりますし、これは介護施設などでも同じです。医療現場の方は、いや、もう終わったみたいなことを言っているのは周りだけの話であって、もう医療現場は全然何も変わっていないよと。感染がいざ広がって何かあったら責任を問われるの現場の皆さんですから、これ余りにも厚生労働省の対応というのは実情に鑑みて矛盾しているというか、逆行しているのではないかと思わざるを得ません。後遺症に関しても、倦怠感、筋力低下、嗅覚や味覚障害なども発生しているということで、また記憶障害なども指摘されているわけです。死者数も思いのほか減っていない。3万人以上ですよ。5類だから感染対策はご自分でというのは余りにも無責任ではないでしょうか。これ、私は2類相当に戻してくれと、行政ががんがん入っていって対応してくれと、要請してくれというふうに申し上げているんじゃなくて、5類以降のこの影響緩和措置を例えば継続していく、死亡者数の数字を見れば、こういう、今この3月末で、昨年度末で終わってしまった対応というのは終わらせるべきではないという判断がなされてしかるべき死亡者数というこの数字の現状があるんじゃないでしょうか。この点いかがでしょうか。

○大臣政務官(吉田真次君)

令和6年4月以降、通常の医療体制へ移行したことに伴って公費支援は終了したところであるということは今ほどお答えを申し上げましたが、現時点で、様々な状況を監視しながら、この扱いを変えることは検討していないところでございます。しかしながら、この定期接種の自治体に助成をする事業、これには、令和6年度に新型コロナワクチン接種が特例臨時接種から定期接種に移行することに伴って、引き続き接種を希望する方々が安心して接種が受けられるように激変緩和措置として実施をしてきたというところでございます。令和7年度におきましては、令和6年度の接種状況や感染状況等、こうしたもの踏まえながら、インフルエンザ等ほかのB類疾病の定期接種と同様に低所得者に対する接種費用相当としての地方財政措置を講じた上、これは先ほど申し上げましたけれども、この新型コロナワクチンの定期接種の自治体助成を実施をしないということにしたものでありまして、繰り返しになりますが、現時点ではこの扱いを変えるということは考えていないところであります。

○石垣のりこ君

また今年の感染状況を見てって、いやいや、減っていないんですから、既に。去年、おととしと減っていないわけですから、それを見て今年の対策を考えるべきなんじゃないんですか。これでまた高止まりの状況が下がればいいですよ、がくっと下がればいいですよ。今まだ3万人台いるわけですよ。地下水の下水のサーベイランスの数字とか見ると、まだちゃんと取っているところは、5類移行後も同じような増減を繰り返しております。定点観測の医療機関の数を5000医療機関からおよそ3000、3700という話もありますが、減らしたことによって、感染者数の数は一旦減っているようには見えるんですけれども、様々なちゃんと調査をしている機関から見ると、決して、また再発、また感染の拡大ということに関して、油断のできる状況ではない。せめてこの薬代、検査費、そしてワクチンの接種、これまでの緩和期間の継続を私はきちんとやった方がいいと思いますが、もう一度ご答弁お願いいたします。

○大臣政務官(吉田真次君)

5類感染症というのは、感染症法に基づく発生動向把握の対象となって、国民や医療機関関係者にもその結果を提供することで発生及び蔓延防止、これをすることを意図しているものでございまして、感染力及び罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点から見た危険性を考慮してこの移行を判断をしたところでありまして、引き続き、国民の健康に大きな影響を与える感染症であると言えるかどうか、これをしっかり検討していかなければいけないというふうに考えているところでございます。

○石垣のりこ君

いや、亡くなった方の数字見ていないとおっしゃっているのと同じだと思いませんか、今のご答弁。ピークが令和4年、2022年、4万7000、これは検査もしているところというのもあって数字が大きいです。で、3万8000人台で、まだ昨年の12月が出ていない段階で3万2000人いるわけですよ。この数字を見て変える必要がないというのは、私余りにも怠慢だと思います。改めて、対策をしっかり講じていただく、やはりかかってしまったときには安心して薬をもらうことができる、また、感染が分かるように検査を迅速にすることができる、適切な検査をすることができる、予防も含めたワクチン接種も安心して受けることができるという体制をしっかりと講ずることが厚生労働省が今やるべきコロナ対策であるということを申し上げて、コロナのこの対策に関しての質問はここまでにしたいと思います。

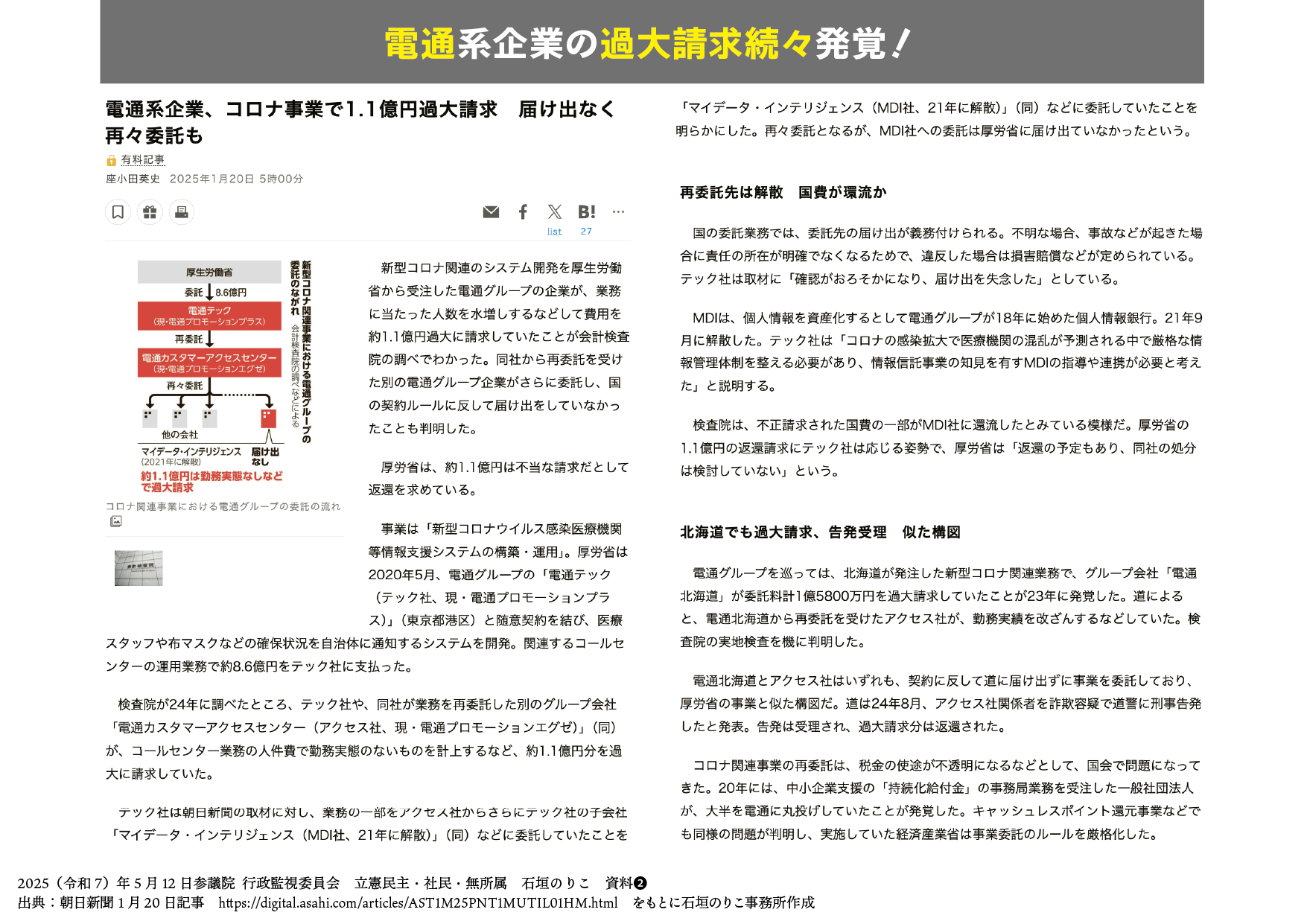

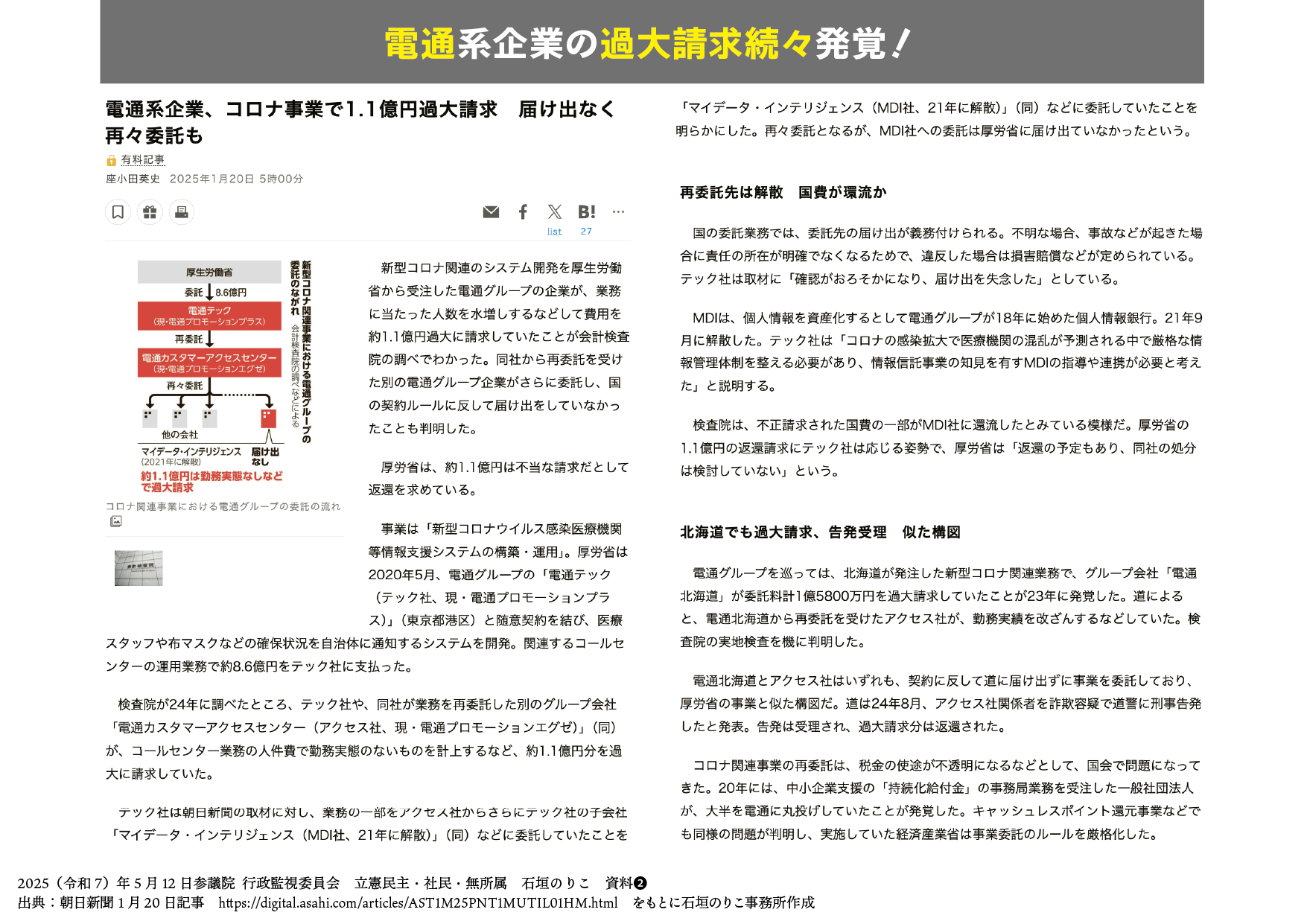

続いて、コロナ関連でもう1つ伺いたいんですけれども、新型コロナ関連対策費の水増し請求に関して、新型コロナ関連システム開発を厚生労働省から受注した電通グループの企業が、業務に当たった人数を水増しするなどして費用をおよそ1億1000万円過大に請求していたことが昨年11月に会計検査院が提出しました令和5年度決算検査報告で明らかになりました。今回の過大請求の内容について、委託先、厚生労働省からの委託先、電通テック、これ現在は社名が変わっておりまして、「電通プロモーションプラス」と変わっております、そこからの再委託先、電通カスタマーアクセスセンター、こちらも今社名が変更しておりまして、現在は「電通プロモーションプラス」に変更しております、こちらに支払われている金額及び過大請求された金額、過大請求の概要を教えてください。

○政府参考人(内山博之君)

お答えいたします。新型コロナ感染症医療機関等情報支援システム、いわゆるG-MISについてのご指摘でございますけれども、株式会社電通テックにつきましては、同社への支払額のうち、コールセンターの人件費、それからクラウドサービス利用のためのライセンスの調達費用等について支払額が過大となっておりました。まず、コールセンターの人件費につきましては大きく2点ございまして、1つ目は、業務に従事した実態のない人数等に係る金額が計上されていたというのが1つでございますし、2点目は、人件費単価について根拠のない金額が上乗せされていたということが2点目でございます。こうしたことにより、実際に業務に要した費用、額を上回る金額が計上されていたものでございます。次に、ライセンスの調達費用につきましては、令和2年10月分、11月分のライセンスにつきまして、計1万3000ライセンスが契約締結段階で調達することを想定していたものではありますけれども、実際にはそのライセンスの販売代理店から購入していない分を電通が誤って請求をしていたものでございます。これらの合計金額は、ご指摘ありましたように1億1669万7278円であったというふうに認識をしてございます。

○石垣のりこ君

今ご説明いただきましたように、過大請求、過剰請求の指摘を受けた内容に関して人件費とライセンス調達費と2つあるんですが、今回は問題を明確にするために人件費に絞ってお聞きします。ややこしいのは人件費に関してもまた2種類あるということで、1つは人数の水増し、もう1つは1人当たりの単価の金額の水増しがあります。まず、人数の水増しをしていたのはどこの事業者でしょうか。

○政府参考人(内山博之君)

まず人数、業務に従事した実態のない人数に係る金額、これを計上していましたのは再委託先の電通カスタマーアクセスセンターでございました。

○石垣のりこ君

再委託先でございます。今回の問題の契約は、再委託、再々委託、3次委託までありますので、どの段階か分かりやすくするために数字で2次委託とかと、ちょっと改めてちょっと表現をしたいとも思いますけれども、この再委託された、2番目に委託された電通カスタマーアクセスセンターであります。このアクセス社が水増ししていたのは、どんな方法で発覚したんですか。

○政府参考人(内山博之君)

お答えいたします。この電通カスタマーアクセスセンターにつきましてでございますけれども、この人件費の支払額が適正なものになっているかどうかについては、会計検査院の検査によりまして、契約書、請求書等の契約関係書類、それからコールセンターの運営に係る勤務記録等の資料に基づいて会計検査院によって確認が行われたものというふうに承知をしてございます。

○石垣のりこ君

では、委託先、元請の方ですね、電通テックは人数を水増しされていたことというのは把握していなかったんですか。

○政府参考人(内山博之君)

お答えいたします。電通テックにつきましては、再々委託先の存在を把握していなかったという事情もございまして、実態を上回る人数分の費用が請求していたことを認識していなく、さらに十分な精査をせずに厚生労働省の方に請求を行っていたというふうな報告を受けてございます。

○石垣のりこ君

ずさんですよね、余りにもね。本当に知らなかったのかという疑義が生じますけれども。人件費も、人数の水増しと1人当たりの人件費の水増しの2つがあると申しましたけれども、次は1人当たりの人件費の水増しについて伺いますが、これはどの事業者が水増し請求をしていたんでしょうか。

○政府参考人(内山博之君)

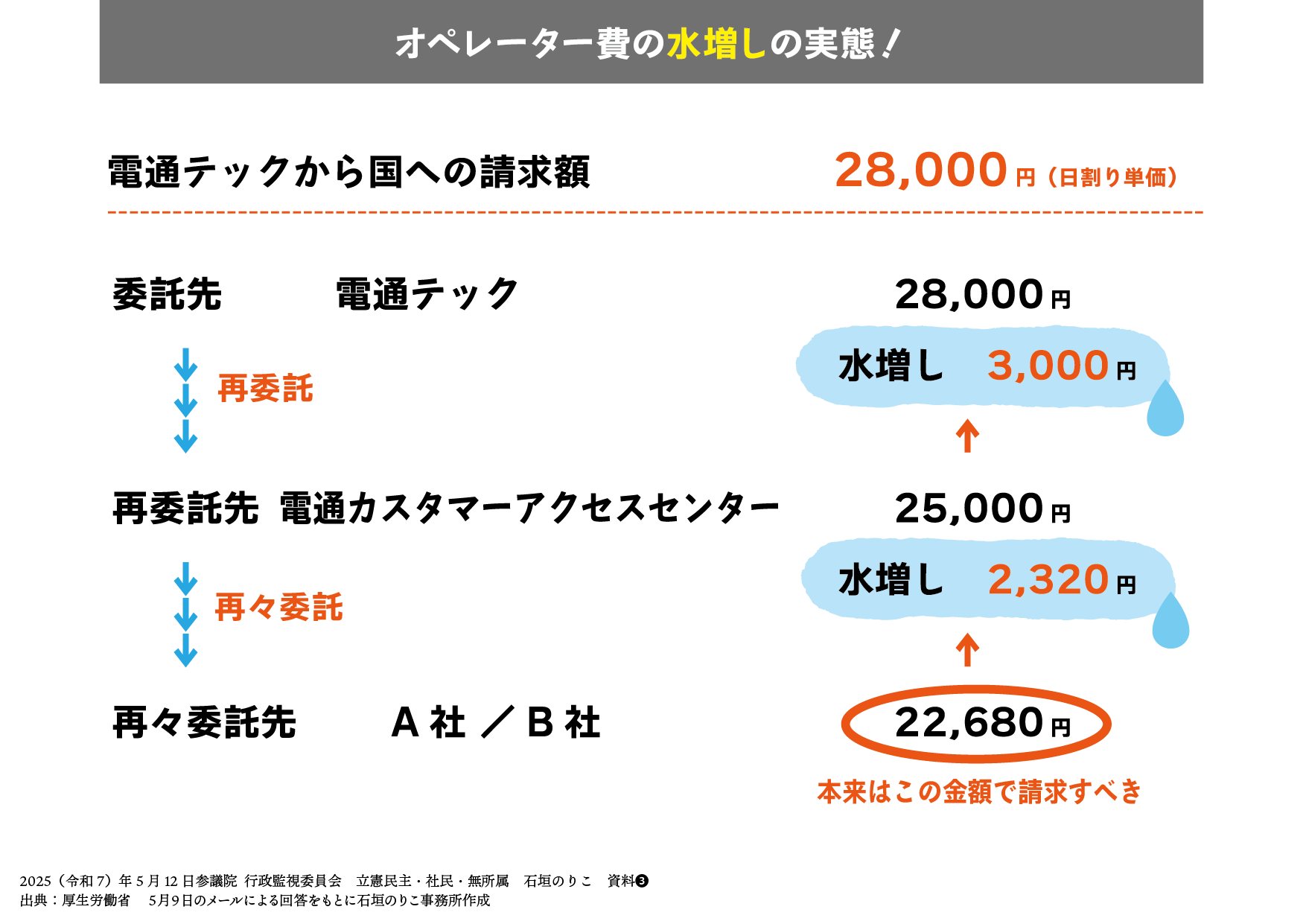

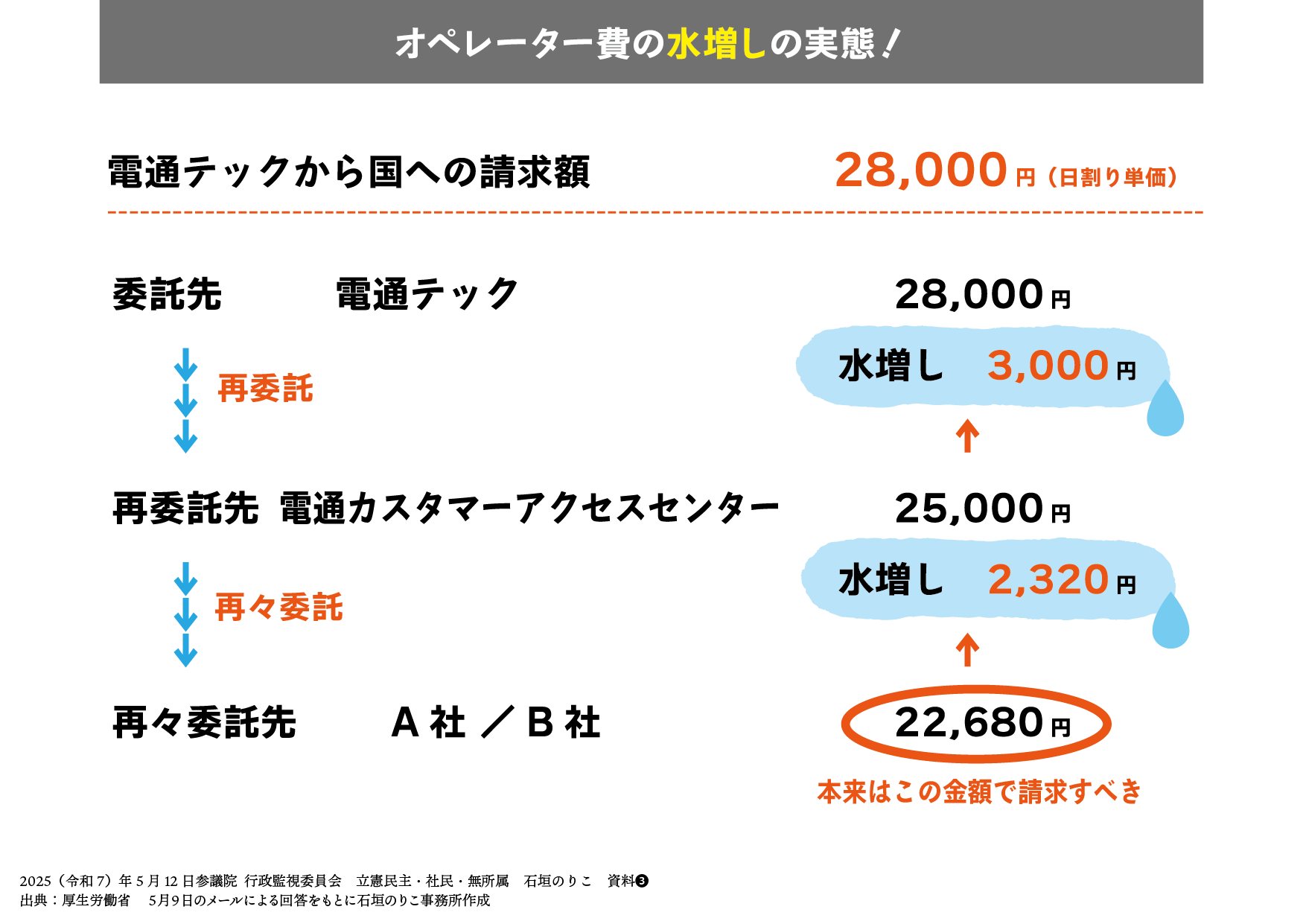

人件費の単価の水増しの方でございますけれども、これは委託先の電通テック、それから再委託先の電通カスタマーアクセスセンター、この両者がしていたものでございます。具体的には、当初、再々委託先の単価が2万2680円だったものを、まず再委託先の電通カスタマーアクセスセンターで2万5000円で請求をし、さらに委託先の電通テックは2万8000円と上乗せして厚生労働省に請求をしていたというふうに認識をしてございます。

○石垣のりこ君

今の話を分かりやすく3枚目の資料に図式としてまとめております。これ、結局は、本来であれば再々委託先のA社、B社、2万2680円で請求すべきところを2段階において、それぞれの委託先、再委託先において、水増しが2320円、また3000円と上乗せされていたということになります。これ、会計検査院は報告書で、認識が欠けていたとの検査結果を報告しているんですけれども、電通グループの会社の1つとして、こうした委託業務にある程度慣れているであろう会社が本当にこの認識が欠けていたということだけで済むのだろうかというのは非常にこれもまた疑問なわけですよね。また、今回、委託先、この元請の電通テックについては、厚生労働省から指名停止4か月の処分を受けているんですが、これ実際に人数の水増し、また1人当たり人件費の水増し、また今回触れなかったんですけれども、再々委託先のこの報告漏れ、この3つの不適切なことをしていたのは再委託先の電通カスタマーアクセスセンターなわけでございます。だから、厚生労働省から電通テックに行った、電通テックからこの電通カスタマーアクセスセンターに行った、で、今回指名停止を受けたのは元請の電通テックだけれども、一番3点において問題の行動を取っていた2次下請、再委託先の電通カスタマーセンターはおとがめなしということになっております。さらに、今回指摘しました厚生労働省との契約に関する水増し請求だけでなくて、類似の問題が北海道でもありました。これ2023年に判明したケースです。詳細、2枚目の資料に新聞の記事として提示しております。北海道が発注した新型コロナ関連事業で、県の関連事業ですね、北海道の関連事業で、電通北海道が委託料1億5800万円を過大請求していたと。この案件では、北海道が電通北海道からの再委託先である電通カスタマーアクセスセンター、また出てきました、を刑事告発しているんですが、今回の厚労省案件では委託先、元請のみが指名停止ということをお伝えしました。この仕組みだと、再委託先は何をしてもペナルティーはないけれどもという状況でありまして、ちょっと余りにもバランスを欠いているというか、再発防止のことも含めて、こうした状況というのは改定、改善すべきだというふうに考えますが、このような再委託先への処分の在り方も含めて、再発防止の対策、どのようにお考えでしょうか。

○大臣政務官(吉田真次君)

お答えを申し上げます。厚生労働省におきましては、契約を締結する業者に対して契約条項を遵守するよう周知徹底を図っていると、これはもう当然のことでございますが、再委託を認める場合、これにおきましても、これは一義的には再委託を行う受託事業者が全ての責任を負うということにしている、このことに加えまして、再委託を出す場合、再委託先の名称や住所、業務の範囲等を記載した資料を提出をさせるとともに、必要に応じて報告を求めるということにしていることでございます。今回の事案を踏まえまして、受託業者における再委託先の勤務記録の確認等、こうしたものを含めまして、支払の際の金額の十分な確認、こうしたものを行うなど、契約条項の遵守を改めて周知徹底をして、適切な公共調達の実施に努めてまいりたいと思っているところでございます。

○石垣のりこ君

今回は、電通テック、厚労省の契約に関して、また、多重委託というか、再委託、再々委託の問題ということで取り上げたんですけれども、この案件に限らず、そしてまた、ここ四半世紀、20年以上にわたって、同じようなこの人件費の水増し問題というのは再三いろんな省庁にわたって起きている問題であります。契約時に事業費を概算で決めておいて、それを上限として、事業の終了後に事業所が申告した経費を基に最終また最終的な支払金額を決めるという上限付概算契約の問題点というのもあるんですけれども、やはりちょっと、今回は人件費ということで、多重下請を認めていると、やっぱり企業、事業者側は、管理費をその1人当たりの単価に上乗せして再委託、再々委託発注していくことをしないと、その人件費に関してはもうけがないわけですよね。だから、これをやめてくれというのはもしかしたらちょっと無理のある構造なのかもしれませんし、逆に働いている側からすると、これ賃金が、自分たちが、厚労省がせっかくそれなりの金額を払っていたとしても、自分たちのところに仕事が来るまでには中抜きされていくわけですよ。賃金が抑えられることになってしまって官製ワーキングプアをつくり出してしまうという、そういう弊害があるのではないでしょうか。元請の電通テックが、今チェックを厳しくという話ありましたけれども、勤務実態把握していなかったわけですよね、分からなかったということを言っている。これ、人を雇用することに関しては、再委託また再々委託というのは認めるべきではないと考えます。契約の条件に、実際に働く人の賃金は例えば時給2000円以上にしなければならないとか条件を付けられるんだったらいいんですけど、そうするわけにはちょっとさすがにいかないとも思いますので、国の方針として賃金を引き上げろと言っているわけですから、中抜きされて実際に働く人の賃金が低く抑えられるようなこの多重下請構造を、少なくともこの人件費に関してはこのままにしておいてはならないと思うんですが、厚労政務官のご見解も伺いたいと思います。

○大臣政務官(吉田真次君)

本事案の原因につきましては、今ほど議員からもご紹介ありましたように、会計検査院による検査報告、これにもありましたように、電通テックにおいて実績に基づいて適正な費用を請求するということの認識が欠けていたというところが大きな原因であります。ですから、厚労省としては、電通テックに対して指名停止を行うとともに、更に徹底するようにと、法令遵守を徹底するようにという通達を出しているところでございます。いずれにしても、適正に業務が行われるということを含めて、これからもこの件につきましてはしっかり注視をしていかなければならないというふうに考えております。

○石垣のりこ君

同じようなことが繰り返されないように、そして労働者のちゃんとした賃金アップのためにもこうした構造は見直していくべきだということを申し上げて、質問を終わります。