参議院 予算委員会

3月17日 参議院 予算委員会

2025年3月17日 参議院 予算委員会で質問しました。ぜひ録画をご視聴ください。

★Youtube録画 https://www.youtube.com/live/K3wgEn716e4?feature=shared&t=4893

★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/812870088

令和7年3月17日 (月曜日)予算委員会(未定稿より転載)

○石垣のりこ君

立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。石破総理、地元、私、仙台、石巻、週末歩いておりまして、総理何をやっているんだと、とてもじゃないけれども、10万円の商品券、そんな余裕があるんだったら、もう私たち全員に配ってほしい、そういうお声をたくさんいただきました。昨日なんですが、石破首相による商品券配付をめぐりまして、歴代の首相が慣例として普通にやっていたことだということを自民党の舞立昇治参議院議員がご地元で発言されたということがニュースになっておりましたけれども、歴代の首相が慣例として普通にやっていたこと、これは事実なんでしょうか。

○内閣総理大臣(石破茂君)

それは、歴代首相がそうであったかどうかは、私は全て存じません。お答えする立場にもございません。

○石垣のりこ君

問題がないというお話はあるんですけれども、社会通念上納得ができない、倫理上どうなんだという話ももちろんありまして、これどうなのかということをお調べいただいて、理事会にご報告いただけないでしょうか。

○内閣総理大臣(石破茂君)

それは理事会のご判断というものに従いたいと思っております。

○石垣のりこ君

それでは、理事会への協議でお願いしてよろしいでしょうか。

○委員長(鶴保庸介君)

後刻理事会にて協議をいたします。

○石垣のりこ君

総理は、報道されたその日の夜に記者会見を開かれてご説明をされたと。その後もこうやって国会の中でご説明をされていらっしゃるんですけれども、それでもやはり国民の皆さん、有権者の皆さん、納得をされていないということでございます。一部では、政倫審も含めて、ご説明の場、弁明をすべきではないかというお声もあるんですけれども、今後、皆さんのこの説明責任を果たしてほしいという声に、石破総理、どのようにお応えになりますか。

○内閣総理大臣(石破茂君)

これは累次お答えをいたしておりますが、公職選挙法あるいは政治資金規正法に抵触をするものだというふうに私自身は思っておりませんが、法的に正しいといっても、じゃ、道義的にどうなんだいと、社会通念上どうなんだいということは、それはあるということは痛切に認識をいたしておるところでございます。ここで法律の議論をぎりぎりやるつもりはございませんで、私の有権者がおられたわけでもございませんし、そして政治目的というものもございません。全て私費でやっておりますので、それは私の解釈としてそういうことでございますが、もし疑義があるということであればまたお尋ねをいただきたいと思っております。社会通念上どうなんだいということにつきましては、それは世の中の方々の感覚というものと乖離をした部分が大きくあったということは痛切に思っております。大変申し訳ございません。

○石垣のりこ君

社会通念上ということもありますし、やはり総理公邸で会食が行われていたということ、官房長官なども列席されていたということで、なかなか総理のこのご説明に納得がいかないという国民の声もございます。「政治家は勇気をもって真実を語れ」というふうに総理ご自身もおっしゃっていますので、是非誠実にご対応いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、続きまして、高額療養費制度について伺います。これ、結論が二転三転した結果、政府は8月に実施しようとしていた高額療養費の上限引上げを凍結しました。この秋までに再検討すると発表したわけなんですが、総理ご自身も非常に反省されているように、当事者の声を聞かぬまま拙速に進め過ぎたということで、二転三転した結果、今現状どうなっているのかということが若干分かりにくくなっていると思いますので、確認いたします。来年の3月末まで、来年度末までは現行制度のままでいくということでよろしいですか。

○国務大臣(福岡資麿君)

高額療養費の見直しにつきましては、この検討プロセスに丁寧さを欠いたとのご指摘をいただいたことを反省いたしまして、見直し全体について実施を見合わせることといたしました。本年秋までに改めて方針を検討し決定することとしてございまして、ご指摘ありました令和7年度中に何らかの見直しを実施することは考えておりません。今後の検討に当たっては、保険料を負担する被保険者の皆様からのご意見も伺いつつ、患者の方々の話もよくお伺いし、できる限り理解をいただくべく最善を尽くしていきたいと思います。

○石垣のりこ君

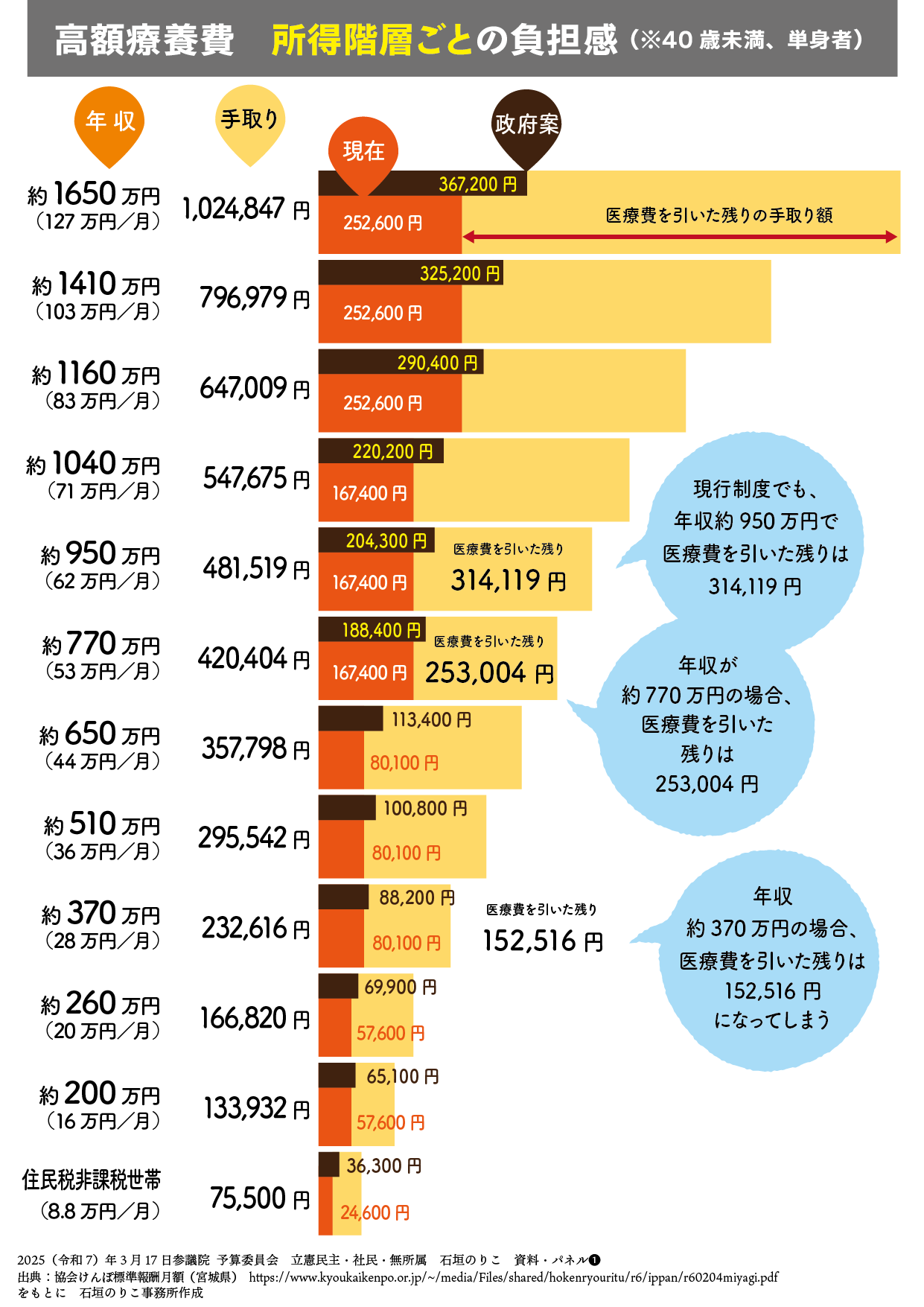

今の現行制度、来年の3月末までは続くということだと思うんですが、現行制度でも実際に非常に負担が重い方がいらっしゃるわけなんです。どうせ見直されるのであれば、もっとよく見直していただきたいというのが私たちの希望でもあります。先週13日の衆議院予算委員会で石破総理は、患者の方々の経済的なご負担が過度なものにならないよう、一体どのくらいの所得の方々がどのくらいの負担をいただくのかということを、マクロで見るのではなくミクロでも見ることが必要だと述べられました。覚えていらっしゃるかと思いますが、このマクロだけではなくミクロでも見なければならないというのは非常に重要な視点であると私も思います。ミクロ、つまり一人一人の家計の状況もきちんと勘案して決めていくということですね。石垣事務所では、このミクロの観点から、現在の高額療養費制度、現在の高額療養費制度を検証してみました。図をご覧いただきたいと思います、1枚目です。(資料提示)協会けんぽ、宮城県の標準報酬月額表を基に、40歳以下で単身という条件で、高額療養費制度の自己負担上限額を支払ったら一体手元に幾ら残るのかを所得別に示したものであります。例えば、年収およそ770万円の人を見てみましょう。これ、月額報酬53万円、ある程度の負担に耐えられるんじゃないかなと思うわけなんですが、社会保険料と源泉税を引いた手取り額を出してみたところ、手取りで40万円台になります。また、高額療養費の自己負担分16万7400円を差し引いた残り、何と25万円ほどに減ってしまうんですね。住んでいる地域によってはお家賃も高いと思いますし、生活費をかなり抑えなければならないのではないかということも推測されます。もう一例、年収370万円のところを例えば見てみますと、社会保険料と源泉税を引いた手取りは月額で23万円ほどです。高額療養費の上限額が8万100円でありますので、手元に残るのは15万2516円と、かなり厳しくなってくるということです。これ、一般的に年収の高い人は貯蓄もあるでしょうし、民間の保険にも入っていまして、そこから給付などもあったりします。医療費控除で、所得が高く税率が高い人ほど、より多くの額が戻ってくるということもあると。これ、あくまでもミクロ、様々な例がありますので例なんですが、このミクロの視点で、現状の、現状のです、高額療養費制度でも、一月だけなら何とか耐えられるかもしれない、これが何か月も続くと生活が厳しくなるということがこうした計算からも分かると思います。こうした手元に幾ら残るのかという視点でも考えて制度設計をしていただきたいと考えるんですが、まずは厚労大臣に伺います。

○国務大臣(福岡資麿君)

今ご指摘いただきましたように、その負担感でいうと、単月の場合とずっとそれが続く場合とでは当然家計に与える影響違います。そういうこともありまして、多数回該当の仕組み等も設けさせていただいているところでございます。所得区分がかなり大くくりになっているんじゃないかというご指摘がございました。例えば、今、年収が370万円から770万と2倍以上の開きがある方が同じ区分になっておりまして、収入、すなわち負担能力が倍違っても負担限度額が同じという仕組みになっていることから、年収が高い方が低い方よりも収入に占める自己負担額の割合が小さくなる場合についてもあるというふうに承知をしております。ご指摘のような点については、所得に応じたきめ細かい制度設計という観点から、区分を細分化することによってできるだけなだらかな仕組みにしていくことが重要だと考えています。

○石垣のりこ君

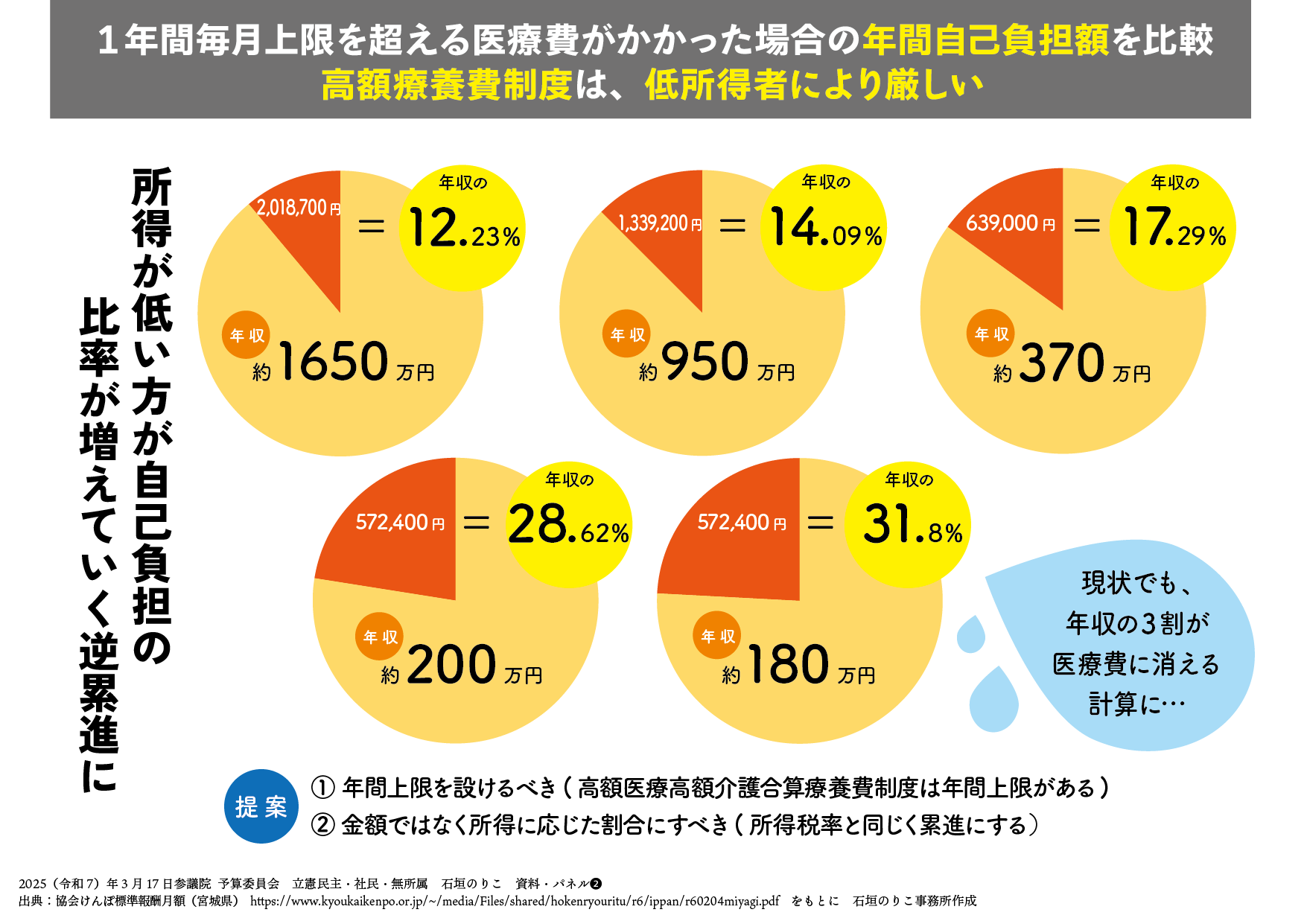

多数回該当も含めた金額でこれ出しているわけですね。今回、1年間の高額療養費の上限額を支払い続けたら幾らになるだろうかと試算して、改めて気付いたんですが、現行の高額療養費制度は非常に逆進性が強い制度になっているというところでございます。そこで、資料②をご覧いただきたいと思います。3か月間、上限額いっぱいで医療費が掛かって、その後も9か月間多数回該当の上限額を支払い続けた場合の総医療費の年収に占める割合について円グラフで示しました。ご覧いただいたとおり、年収が低くなるにつれて年収に占める医療費の割合、オレンジの濃い部分です、が大きくなっています。年収200万円になりますとおよそ3割の医療費を支払うことになりまして、所得が低いほど負担割合が高くなるという所得再配分に反する状態がこれできてしまっています。今、社会保障制度は、所得を再配分するため、つまり、所得に余裕がある人、お金持ちの方により多くの負担をしていただいて所得の少ない人に給付するというのが基本だと思いますが、その逆の状態になっているということで、この逆進性の高い制度に現行の高額療養費制度もなっているというこれを認識していただいた上で、この現状をどう考えるか、厚労大臣に改めて伺いたいと思います。

○国務大臣(福岡資麿君)

先ほども申しましたように、現行の高額療養費制度、かなりそこの所得区分が大くくりとなっていますから、所得が倍違っても同じ負担になってしまっている、そこの、なだらかな負担の増え方をしていく、そういう制度にしていく必要があるというふうに思っています。また、これ、健康保険制度においては標準報酬月額という仕組みを取らせていただいております。これは、被保険者の保険料納付意欲に与える影響であったり、過剰給付の防止といった観点から設けているものですが、ご指摘ありましたように、その負担能力に応じた負担を徹底するということは重要な課題でございまして、それにつきましては、今後、この見直しに当たっても当然検討していきたいと思います。

○石垣のりこ君

見直しに当たっても検討していただけるということなんですけど、結局その月額報酬だけで考えていても解決しない問題がありまして、今の高額療養費制度、月の負担上限額が同じでも、その下限の収入と上限の収入の差が大きくて、この部分でも逆進性になっているんですね。結局、段階を通じてそれを細かくしたとしても同じ問題が生じるということです。分かりやすく言うと、例えば年収370万から770万円未満の人は高額療養費の上限が8万100円で一定なんですが、年収370万円の人が払う8万円と770万円の人が払う8万円は違うという、こういうことです。これがありとあらゆる段階において、よりこの下限の人の方の負担が大きくなるということです。これを是正するための方法としては、単純に高額療養費の上限額を月ごとに決めるのではなくて、これ年間の上限を設けるということを取り入れてはいかがでしょうかということでございます。先ほどお示ししたような逆進性にならないために、この年間の上限については所得に対する割合で決めると、こうするとこの逆進性というのがかなりなくなるということで、是非とも見直しのときにこうしたこの逆進性に対する対応、月ごとだけではなく年間上限額、年間をまずその判断のものに入れていただきたいと思うんですが、まずは厚労大臣に伺いたいと思います。

○国務大臣(福岡資麿君)

高額療養費制度は、その月額のまずその上限を決めさせていただいた上で、先ほども申しました、かなり長く療養されていらっしゃる方に多数回該当というような仕組みも設けさせていただいています。その上で、今おっしゃったように、その長期療養の方々のご負担感どう考えるかについては、まさにこの秋までに、専門家の方々含めてご議論いただく中で、またその方向性については検討をさせていただきたいと思います。

○石垣のりこ君

是非検討に入れていただきたいと、年額を設けることによってこの逆進性はかなり緩和されると思います。逆進性といえば、消費税の逆進性を何とかしなければならないという問題意識を持っていらっしゃる石破総理についても、今の議論を聞いて、是非この高額療養費制度をもっといい方に見直していただきたいんですけれども、ご意見いただきたいと思います。

○内閣総理大臣(石破茂君)

先ほど来ご議論聞いておって、多分話はそっちへ来るんだろうなと思いながら聞いておったところでございます。確かに、消費税というものに逆進性はあるということは消費税というものを創設した当時から言われておる問題でございます。当時はまだ3%だったのですが、これが5%になり10%になり、どうなんだいというお話は確かにございます。しかしながら、では受ける便益というのか、そういうものを考えたときに、消費税たくさん払ったから多く社会保障が受けられるということでは全然ございません。それは全ての方に差はないようにいたしておるものでございます。そういうものも含めてこの問題をどう捉えていくかということは、この高額療養費の問題にいたしましても消費税の問題にいたしましても、それは同じ議論でございます。要は、いかにしてその制度というものを持続可能なものにしていくかということと、いかにして過度な負担にならないかという、これはアウフヘーベンというか、止揚していかないとどうにもならないお話でございますので、委員のご指摘、上限を設けるべきではないかということも踏まえまして、どうすればよいのかということをよく検討してまいりたいと思います。ですから、マクロで見るのではなくてミクロで見るというのはそういう面も含んでいると思っていますが、全てのご家庭を見るわけにもまいりません。そこは委員ご指摘のとおりです。ある程度の類型化というものをしながら、過度なご負担にならないように配慮して、丁寧な議論を進めてまいりたいと思います。

○石垣のりこ君

総理が何度もおっしゃられているように、高額療養費制度を持続可能な制度にすることに関しては、私たちも何の異論もございません。ただ、その前提として、国民の皆さん、特に高額なその医療費を払わなければならない国民の皆さんのこの生活を維持していく、ここが崩れてしまったら、高額療養費制度そのものの意味も失われてしまうわけですよね。だからこそ、生活自体をきちんと見ていただきたい。今のこの現状でも、この逆進性が働いているがゆえに、高額療養費制度で払ったら相当生活が厳しくなるという現状をご理解いただけたということで、是非とも、今日ご提示いたしました観点も踏まえて丁寧に議論を進めていただきたいということをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

続いては、課題の多い介護の現場の話でありますが、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーについて伺います。介護保険制度が始まって四半世紀が過ぎました。ご高齢の方、あるいは障がいがあり要介護状態になった場合でも、住み慣れた地域で安心して暮らしていく環境を整備するには、介護を必要とする人がその心身の状況に応じて適切な介護サービスを利用できるように、市町村であったりサービス提供事業者であったり介護保険施設などの連絡調整を行う、この医療と介護のハブの役割を担っているケアマネジャーの存在というのは、その介護を受ける当事者及び家族にとっても非常に重要な存在です。なんですが、このケアマネ、ケアマネジャーの資格というのがちょっと不思議なんですね。国家試験の、国家資格の介護福祉士や社会福祉士などの保健、医療、福祉業務の経験を積んでから受験するという規定になっております。ある意味、ほかの国家試験よりも受験のハードルが高い資格なんです。一方、法律で介護支援専門員法があるわけでもなくて、このケアマネジャーというのが一体どういう資格なのかということを改めて確認したいと思います。ケアマネは国家資格なんでしょうか。

○委員長(鶴保庸介君) 手短に。

○政府参考人(黒田秀郎君)

お答え申し上げます。先生先ほどお話しくださいましたように、ケアマネジャーは介護保険法に根拠がございます。介護保険法に基づいて、ケアマネジャーそれから居宅介護支援事業所の業務が定められておりまして、そういう意味で法的な根拠があるものでございます。一方で、その名称について資格が定められている閣法と違いまして、業務独占あるいは名称独占といった独占の規定がないということがございまして、そのような位置付けで現在法定されているものでございます。

○石垣のりこ君

国家資格ではあるけれども、この2000年に制定された介護保険法で創設された公的な資格であるにもかかわらず、これ、所管は都道府県の所管になっているんですね。他の国家資格と大きく違う点としては、5年に一度更新研修を受講しないと、資格はなくならないんだけれども、業務に就けなくなるという点なんです。そして、この更新研修の経済的負担や時間的負担が大きいとも指摘されています。まず、この更新研修が必要な理由を教えてください。

○国務大臣(福岡資麿君)

定期的な研修の機会を通じまして専門知識の向上を図るためにこれは法定されたものでございまして、まさに利用者本位のケアマネジメントの実現に一定の効果があるものと認識しております。

○石垣のりこ君

その質の向上ということは分かるんですけれども、実際に今行われている講習に関してのこの満足度アンケートなどを見てみますと、残念ながら、地域差にもかなりばらつきもあるし、あとは、実務経験者、初回88時間という、これ1日8時間やったとしても11日間掛かって半月ぐらい掛かるわけですよね。あと、研修費用の平均がおよそ6万円、高いところで8万円台、この辺のばらつきもあります。2回目以降だと32時間受けなければならない。平均研修料、2回目以降だと大体2万5000円ぐらいなんですけれども、もうこれ、例えばその仕事に就いていない、ブランクが5年なら5年ある、そういう場合にこの更新研修を受けるということだったら分かるんですが、もう現職でずっとやっていらっしゃって、受けないとこの仕事に就けない、業務に就けないというところまでの厳しいこの更新というのは本来必要ではないのではないかと思うんですが、改めてご答弁お願いします。

○国務大臣(福岡資麿君)

先ほども申しましたように、利用者本位のケアマネジメントの実現のために効果があり、このことは必要だと認識しています。ただ一方で、さっきおっしゃいました、地域とかそういったことによって研修の内容や質によって課題があるとの声であったり、経済的、時間的な負担が大きいといった声がございまして、質の確保と負担軽減に取り組んでいく必要については私どもとしても認識をしております。厚生労働省としては、昨年12月の検討会の中間整理も踏まえまして、全国統一的な実施が望ましい科目について、国レベルで教材等を一元的に作成する方策であったり、また、その受講に行くご負担を軽減するためのオンライン受講の推進など、まずはその受講者の方々の負担を大幅に軽減する方法について検討を進めるとともに、受講に当たっての経済的負担につきましては、都道府県に対しまして地域医療介護総合確保基金の活用を改めて周知していきたいというふうに考えております。そうした中で、更新研修の在り方そのものについても必要な検討を行っていくことを考えております。

○石垣のりこ君

検討は進めていただいているので、より負担を軽減する形で進めていただきたいと思います。あくまでも、やっぱり既にずっと現場で働いていらっしゃる方に対して、必要な法的なその変更であるとかそういうものは、都道府県なら都道府県、国なら国がきちんと、そのためのいわゆる講習会の時間です、更新研修ではなくて講習会という形できちんと時間を持って、それを受けていただくという方がより現実に即した対応ではないかと思いますので、その点も是非検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(黒田秀郎君)

お答えいたします。先生先ほどご紹介くださいましたように、負担軽減に取り組むということは、先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおり、これから検討してまいりたいと存じます。その中で、オンライン受講ですとか分割受講ですとか、仕事の内容に応じたご負担が、受講がいただけるような工夫も含めて検討するということにしておりまして、丁寧な検討を進めてまいります。

○石垣のりこ君

オンラインって確かに便利ではあるんですけれども、見ているか見ていないかもはっきり分からないところがあって、最後にチェックをして、その見たかどうかの確認を取るみたいなこともあるんですけれども、やっぱり、無理やり何かその形としてやらなければならないということではなくて、現状、ケアマネさんのこの仕事の量も含めて現実的な検討、そしてケアマネさんにとって本当に真に質の向上に資するものにしていただきたいと思います。厚労省がまとめたケアマネジメントに係る現状・課題に収められている、日本総合研究所による自治体、居宅介護支援事業者への調査では、ケアマネの新規確保が難しくなっている要因として、一、賃金、処遇の低さ、二、業務範囲の広さ、三、事務負担の大きさというのが挙げられています。そこで、ケアマネの処遇について伺います。ケアマネは、直接利用者に支援やサービスを行う業種ではないことから、職種ではないことから、介護・障害福祉従事者の処遇改善加算の対象外になっています。ということで、同一事業者内で経験の長い介護福祉士の方などがいらっしゃると、そちらの方が給料が高いというようなことにもなるわけですよね、処遇加算があると、あるそちらの方が給料が上がるということがあると。そうなると、業務も多忙で事務負担も大きい、そして国家資格受けてようやくなったのに、給料少ないんだったらケアマネにならないというような人も出てきていると。やはりこの点がケアマネ不足の一因にもなっていると考えられますので、このケアマネの処遇改善についてどのように考えているのか、ご回答お願いします。

○国務大臣(福岡資麿君)

まず、委員ご指摘ありましたように、高齢者の方々抱える課題がかなり複雑化する中で、ケアマネジャーさんはこの在宅の介護サービスを支える要である、そういった認識は共有させていただいています。その上で、ケアマネジャーさんの賃金につきましては、介護職員より今高い現状にあるものの、さっきおっしゃいましたように、業務範囲の広さや責任にふさわしいかといった意味でいろいろなお声をいただいているところでございまして、人材確保、定着を図る観点からも、業務負担の軽減を図りながら、働く環境の改善、処遇の確保など様々な取組を総合的に実施することが必要だと考えております。令和6年度の介護報酬改定におきましても、ケアマネジャーさんの処遇改善を着実に行う等の観点から、居宅介護支援の基本報酬の引上げを行わせていただいたところでございます。さらに、昨年末に取りまとめられました検討会の中間整理におきましても処遇改善の重要性に係る記載が盛り込まれております。今後、この中間整理の内容であったりケアマネジャーさんの処遇の状況も踏まえまして、関係者のご意見を伺いながら、具体的な内容については関係審議会等で議論をしていきたいと思います。

○石垣のりこ君

検討会で様々議論されているのは承知しております。ただ、処遇改善加算の対象にならないということであれば、賃上げするためにケアプランの作成単価引き上げるしかないのではないかということが一点。また、物価高になっていますけれども、診療報酬や介護報酬は改定のときしか金額が変わりませんので、もうこれ毎年物価が上がる状況に対応できていないということも課題の一つだと思います。そこで、年金、生活保護費の物価スライドのように、介護報酬でも物価スライドで物価上昇分、2%とか4%とか、そういう引上げを行う仕組みを導入するということに関してはいかがでしょうか。

○国務大臣(福岡資麿君)

昨今、この物価、賃金かなり上昇する中で、賃金、物価動向への適切な配慮を行うべきとのご指摘は多数いただいておりまして、その重要性については認識をさせていただいております。例えば、介護報酬改定につきましては、介護保険料、通常は3年間の給付を見通した上で設定していることなどを踏まえ、これまで原則として3年に一度行ってきたところでございますが、令和6年度の介護報酬改定においては2年分の処遇改善について措置をさせていただいた上で、それ以降の対応については処遇改善の実施状況等や財源と併せて令和8年度予算編成過程で検討することとさせていただいております。政府といたしましては、こういった報酬改定であったり補正予算等によりまして物価高騰や賃上げに対応する措置を講じてきたところでございまして、まずはこうした支援が現場に行き届くように取り組んでいくとともに、これらの措置の効果や物価の動向、介護事業者等の経営状況について適切に把握しながら、報酬改定や予算措置を組み合わせて必要な対応を行ってまいりたいと存じます。

○石垣のりこ君

処遇改善の仕組み、本当に収入に反映されているのかということも重要な観点だと思いますし、中間報告に出ていたアンケートを見ましても、やはり処遇への不満というのが一番大きく挙げられております。独り暮らしの高齢者が増える、認知症も多くなっているという現状の中で、やはりこのケアマネさんのやりがい搾取にならないように、きちんと処遇改善、その仕事に見合った処遇改善を行っていただきますよう、この後また物価もどんどん上がっていきますので、丁寧に早く検討していただきたいということをお願い申し上げます。

では、続いて、川崎重工が下請業者との間で2018年から2023年度の6年間で17億円の架空取引を行っていた問題について伺います。ここでできた言ってみれば「裏金」で、海上自衛隊の潜水艦乗組員への物品などを供与していたことが昨年判明をいたしました。あくまで昨年12月27日時点で分かっているだけで17億円ということになります。川崎重工が設置した特別調査委員会の中間報告によりますと、川崎重工は、遅くとも昭和60年頃、つまりもう40年も前からこうした架空取引が行われていたという証言がございます。まず、防衛省ではこの潜水艦修理契約の件に関しまだ調査中ということで、一般論として伺うわけなんですが、今回に限らず、自衛隊が防衛省・自衛隊と契約関係にある民間企業から金品の供与、また飲食などの接待を受けていたら、自衛隊員倫理規程に違反し、処分の対象になるということでよろしいでしょうか、防衛大臣。

○国務大臣(中谷元君)

自衛隊員につきましては、自衛隊倫理法等におきまして、利害関係者に対する事業者等から金品、物品などを受け取ることは、名目や金銀、金額にかかわらず禁止をされております。また、利害関係者に該当しない事業者等であっても、金銭、物品等を繰り返し受け取る等、社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与は禁止をされております。いずれにしましても、本事案につきましては、自衛隊の倫理法等の違反に当たるかどうかを含めまして現在調査中でありまして、今後、調査により判明した事実に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。

○石垣のりこ君

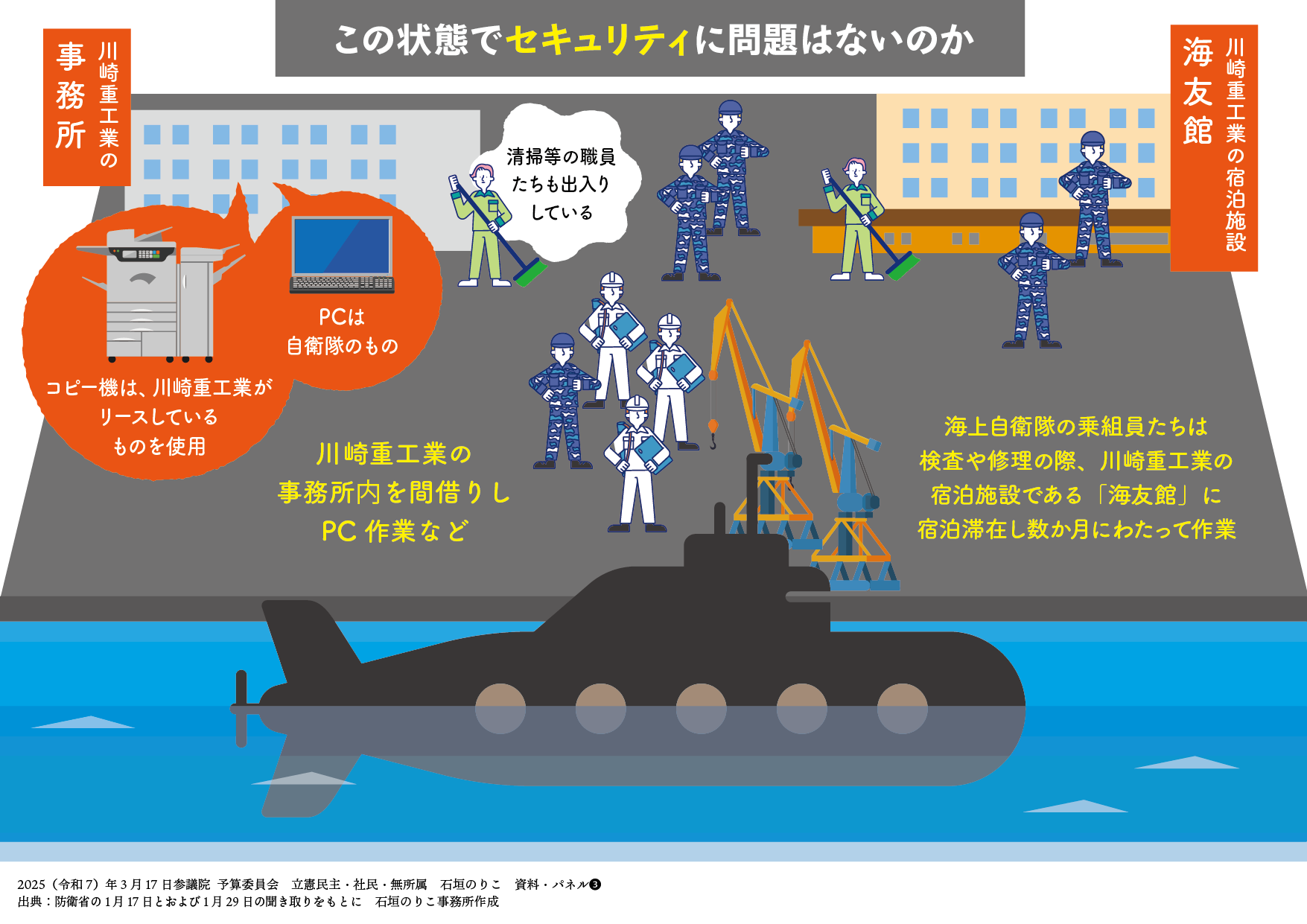

まだ調査中ということで、分からないことはあるんですけれども、中間報告読ませていただいて、多くの問題点ございます。どう考えもやっぱり利益相反で、以外に考えられないというようなことが述べられておりますし、40年も発覚しなかったこと、表に出なかったこと、これは問題視されてこなかったのか、あるいは封じられてきたのか、これは本当に分かりませんけれども、こうした癒着がはびこることというのは国の防衛にとって非常に大きな問題であると私は思います。これからどうするのかということなんですけど、中間報告を読みまして、これは改めていただかないと、また癒着の温床になるのではないか、また、セキュリティーの観点からも問題があるのではないかということについてまずは伺います。潜水艦の点検には2種類大きくありまして、数年に一度の大掛かりな定期検査、そして毎年の年次検査らがあります。数年に一度の定期点検、定期検査は10か月程度掛かると、毎年行う年次点検では2、3か月程度掛かるということです。潜水艦は整備工場で点検を受けることになるんですが、その間、乗組員はどこに寝泊まりして、また日中の業務をどこで行うのか、お答えください。

○政府参考人(石川武君)

お答え申し上げます。一般に、船舶は、船員の仕事場所であるとともに、居住場所であるという特性を有しております。そのため、造船所にて船舶を修理する際には、船員が船舶内で仕事、居住ができなくなる期間が生起することから、一般商慣習として造船所は船員用の事務所や宿舎を有し、船員が適宜使用しております。自衛隊の潜水艦や護衛艦等の艦艇におきましても、定期検査や年次検査等、造船所にて一定期間を要する修理を行う際には、艦船修理契約に基づき、乗組員が使用する宿舎及び事務所につきまして、修理契約を請け負った造船所が用意した施設を使用してございます。

○石垣のりこ君

今ご答弁にありました、検査、修理の期間は、その修理を行っている会社の用意している宿泊施設、そしてその場所にある建物の中の一角を借りるなりして事務仕事もしているということなんですね。今回、この川崎重工の神戸造船所に隣接する「海友館(かいゆうかん)」という宿舎に滞在して、川崎重工の建物を事務所として間借りして業務を行っていたということになります。それが数か月あるいは10か月という長い期間続くわけですね。ちなみに、潜水艦の製造、整備に当たっては、三菱重工もありますが、いずれの潜水艦も、潜水艦以外の艦船も同じように、定期点検などの場合にその企業の宿舎に滞在し、その企業が用意した宿舎に滞在し、その企業の事務所を借りて業務を行っているんでしょうか。

○政府参考人(石川武君)

お答え申し上げます。ご指摘のとおりでございます。

○石垣のりこ君

ほかの場合も同じということで、商習慣としてそのようになっているということでございます。場所だけではなくて、パソコンは乗務員が持ち込んでいるということなんですが、事務所で使用する複合機とかネット、これは企業側、そして自衛隊側、どちらが契約していますでしょうか。また、事務机とか椅子とかロッカーなどはどちらの所有になりますか。

○政府参考人(石川武君)

お答え申し上げます。一般的に、造船所が用意した潜水艦乗組員用の事務所に設置されるコピー機やインターネット用の回線につきましては、修理契約に基づき造船所が用意したものと承知しております。なお、それ以外の備品につきましては、修理契約に基づきまして造船所が用意するものもございますし、それから部隊の備品を持ち込む場合もケース・バイ・ケースであるというふうに聞いております。

○石垣のりこ君

今お話にありましたように、造船所側、企業側が、この民側が用意したものを基本的には使っているという。何から何までとまでは申しませんけれども、多くのものが企業任せ、業者任せになっていると。この装備品にしても、こういう艦船に関しても、潜水艦にしても、競争相手もほぼいなくて、外部の監視が届かない環境で、さらに、取引先の業者との公私の区別が付きにくい環境でこういう長い期間過ごさなければならないという状況にあります。こういう中にあって、今回の問題がおよそ40年間明るみに出なかったということと併せて考えますと、やはりこの問題意識を持つことが難しい環境を、こういう宿舎を用意したりとか事務所がその場所にあるということが、つくってきてしまっている一因になっているのではないだろうかというふうに私は思います。本来なら、これ、自衛隊が使うものはきちんと自衛隊・防衛省で用意すべきなのではないだろうかということです。業者に用意させるものではなくて、これはやはり、船から降りる期間、きちんと、近くの海上自衛隊の基地であるのか、そういうところの宿舎を利用する、そうすることによって企業と、民と官とのきちんとしたけじめを付けるような住空間であったり、その仕事の空間というのを用意するというのが本来の防衛省の役目、自衛隊としてやるべきことなのではないかと思います。簡単にはもちろん、すぐに建物建ててくださいと言ってもできる問題ではないと思うんですけれども、今回のこの架空取引の問題が発覚したのを受けて、やはりこの工場の、民間の工場の一部に宿舎、事務所を置くのではなく、自衛隊が別に用意すべきだというふうに考えますけれども、防衛大臣、お考えはいかがでしょうか。

○国務大臣(中谷元君)

委員ご指摘のように、川崎重工が架空取引で裏金を捻出をし、潜水艦乗組員に物品や飲食を提供していた件につきましては、防衛力の抜本的改革を進める中で、国民の疑惑や不信を招くなどの行為はあってはならず、非常に深刻であると受け止めております。修理を担う企業と潜水艦乗組員の長年の慣習が事案の原因になったというご指摘につきましては、一般の商慣習と同様に、艦船修理契約に基づき、契約期間において乗組員が使用する宿舎や事務所につきまして、修理契約を請け負った造船所が用意した施設を使用するということにいたしております。特に今回のような事案が発生したことにつきましては、現在、特別監察において全容を解明をしているところでございますが、特にネット関係がございます。この造船所が用意をしたネットワークの回線の設備を潜水艦乗組員が業務に使用する際の情報の管理につきましては、業務用パソコンを保全措置が講じられた方法により、回線により接続するほか、パソコン本体をワイヤーにより固定をしまして盗難防止等を講じるなど、関連規則に基づいて必要な対策を適切に実施をいたしております。

○石垣のりこ君

セキュリティー上大丈夫なのかということは懸念があるところでありまして、じゃ、出入りする民間の方もたくさんいらっしゃるわけですよね。そういう方に、じゃ、クリアランスを行っているのかどうかということを問いましたら、お答えはもちろんできないという、分からないということでありましたので、やっぱりこういう問題もあると思います。防衛大臣も経験された総理からも一言いただきたいと思います。

○内閣総理大臣(石破茂君)

当然必要なクリアランスは取っておるものというふうに承知をいたしておりますが、物事の性質上、余り細部にわたってはお答えはできません。委員も現場をご覧になったことおありかと思いますが、結局、潜水艦であろうと水上艦であろうと、同じ形をしておりますけれども、それぞれがかなり特別仕様になってございます。そうすると、ここの部分をこう直してもらいたいと、ここの部分はこのように改善してもらいたいということは、乗組員とそこの造船所の職員がマンツーマンみたいな一体の意識でやらないとなかなかうまくいかないということは現実問題としてございます。そこにおいて、クリアランスの問題はそうでございますが、先ほど来防衛大臣が答弁申し上げておりますように、そこにおいて癒着というものが起こり、そして納税者に過度なご負担があるということは絶対あってはならないと私は思っております。そこにおいて、それが癒着というのか一体感というのか、そこはいろいろありますが、そこで、本当にいい船を造る、あるいはいい状態で修理を行うということと癒着とは別のお話でございますので、そこは防衛大臣の下できちんと峻別をしてやってまいりたいと思っております。特に潜水艦の場合には物すごく過酷な環境でございますので、そこに対する配慮を私どもしていかねばなりませんが、そこにおいて納税者の方々の疑惑を招くことがないように、より防衛大臣を中心に更により良きを期してまいりたいと存じます。

○石垣のりこ君

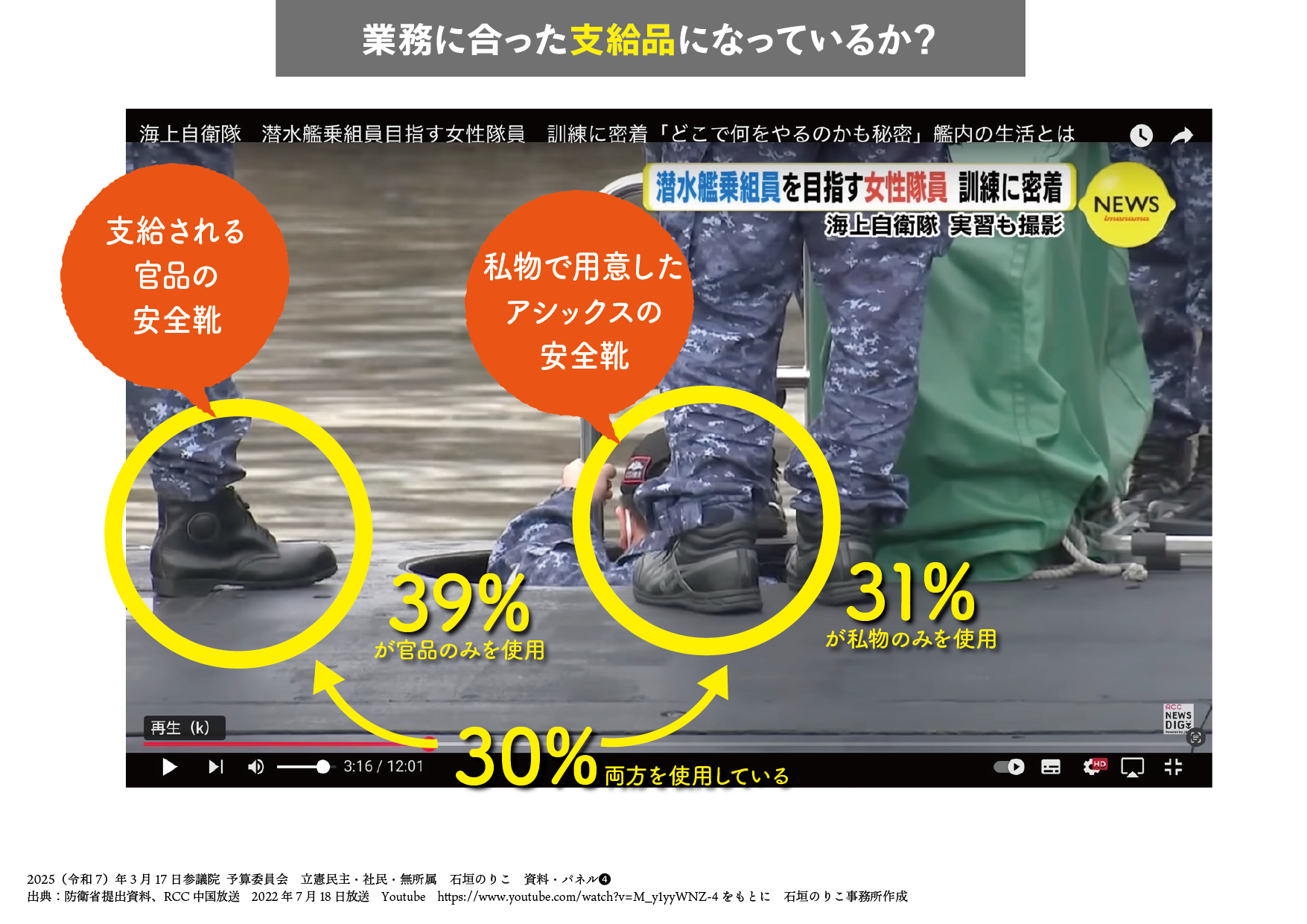

潜水艦に乗っていらっしゃる方が本当に過酷な環境であるということは、私も今回改めていろいろ調べさせていただく中で感じました。そうした意味でも、やはり乗組員の方、自衛隊の方が働く現場で気持ちよく仕事をしていただくということが非常に重要だと思います。今回、川崎重工から乗組員が供与を受けていた物品、様々なものがあるんですが、潜水艦内で使うもの、装備に使うものなどが非常に多くあったということなんです。物品供与というと、私的に使う、例えばゲーム機であるとかそういうものもちろん挙げられているんですが、例えばモニターであったりケーブル類であったり、照明器具、雨具、防寒具、工具、安全靴、作業着、清掃用具からそういうものまで要望されていたということなんですが。これ、改めてやっぱり、4枚目のちょっと資料を見ていただきたいんですけれども、この装備品、例えば安全靴の例を見てみますと、これアンケートがあって、安全靴は支給されているものなんですが、この支給されているものだけを使っていると言っている方が39%でしたでしょうかね。で、両方使っているという方が30%で、自分で買って、別途買って安全靴使っているという方が31%ということで、3人にお一人の方しかこの支給品で満足していないということがこうしたアンケートからも分かると思います。ほかにも、以前トイレットペーパーを宿舎で買わなければならなかったというようなこともあって、宿舎自体の設備の古さであったりとか住環境の問題というところも指摘されたところではありますが。こういう今回の架空取引の話を受けて、自衛隊の皆さんの現場の使いやすさ、あるいはその支給されるものの性能も含めて、声が余り生きていないのではないか、反映されていないのではないかということが推測されるんですけれども、この点に関して今どのような検討がなされているか、まずは防衛大臣からお願いします。

○国務大臣(中谷元君)

自衛隊員の職場の処遇改善につきましてご指摘をいただきまして、誠にありがとうございました。調べてみますと、この令和7年2月に実施した乗組員を対象としたアンケート調査によりますと、私物の安全靴のみを使用している隊員の割合はおよそ3割となっています。隊員に支給している官品ですね、官給品については、品質の改善や必要な数量の見直しのための継続してアンケートの調査を実施しておりますが、まだまだその基準が低いという指摘もございます。できましたら全てが官製品によって提供をするようになればよろしいわけでございますので、それを目指して取り組んでまいりますが、非常に、この隊員の処遇改善につきましては従来から大変な課題となっておりまして、やるべきことが非常に多いわけでございますが、一気にそれが実施できるように今取り組んでいるところでございます。

○石垣のりこ君

やはり装備で使うもの、仕事の業務上使うものを私費で出さなければいけないということは非常に問題があると思いますし、やはり何より、どんな高価なミサイル、お金を掛けたミサイルを買うことよりも、やはり働く人、自衛隊の皆さんにきちんとこういう部分で補填をしていくこと、そしてこの働く環境を整えていくことというのが何にも増して、国の防衛力、ましてや災害にも派遣されるわけですし、そうしたものに対してのこの力を発揮していく、国防に対してのこの能力を発揮していくための一番の肝腎要の部分であると私自身も考えますし、こういうことをやはり、自衛隊の皆さんに負担を掛けて、装備で使うようなものを買うような状況というのを決して今そのまま放置してはならないと思います。自衛隊においては、例えば間仕切りなどのプライベートなスペースがない状況下で複数の隊員が同一の部屋で居住するなど、必ずしもプライバシーに配慮した生活環境とはなっていないという点も含めまして、決して自己調達で済ませることがないように、是非ともこの自衛隊の皆さんの、今回は海上自衛隊の特に潜水艦の乗組員の皆さんのお話をしましたけれども、しっかりとこの補填の部分も含めて対応していただけますようにお願いを申し上げます。最後に、総理から一言だけお願いします。

○内閣総理大臣(石破茂君)

ご指摘は全くそのとおりでございます。ですから、私も過去、現場から、ここ何とかならないかという要請を受けました。もちろん、大臣在任時ではございませんが、何とかなりませんかということで防衛省にもお願いしたんですが、それは多分、方面総監部のところで予算要求が切られているんですね。それはやはりミサイルだ、戦車だ、護衛艦だ、戦闘機だみたいな話になってしまいますが、やっぱりそれを動かす人たちの気持ちというものに我々はもっと思いを致さなければならないと思っておりまして、大臣を中心に処遇改善に向けて今予算もお願いをいたしておるところでございます。働く人一人一人の思いにより寄り添ってまいりたいと考えております。ご指摘ありがとうございました。

○石垣のりこ君

人が宝です。よろしくお願いいたします。以上です。