参議院 東日本大震災復興特別委員会

3月25日 参議院 東日本大震災復興特別委員会で質問

★2025年3月25日 参議院 東日本大震災復興特別委員会で質問に立ちました。ぜひ録画をご視聴ください。

★Youtube録画 https://www.youtube.com/live/z3xvKqfANaY?si=BFoTYsQpTeNQtTNa&t=1671

★ツイキャスアーカイブ https://twitcasting.tv/norikorock2019/movie/813344331

令和7年3月25日 (火曜日) 参議院東日本大震災復興特別委員会(未定稿より転載)

○石垣のりこ君

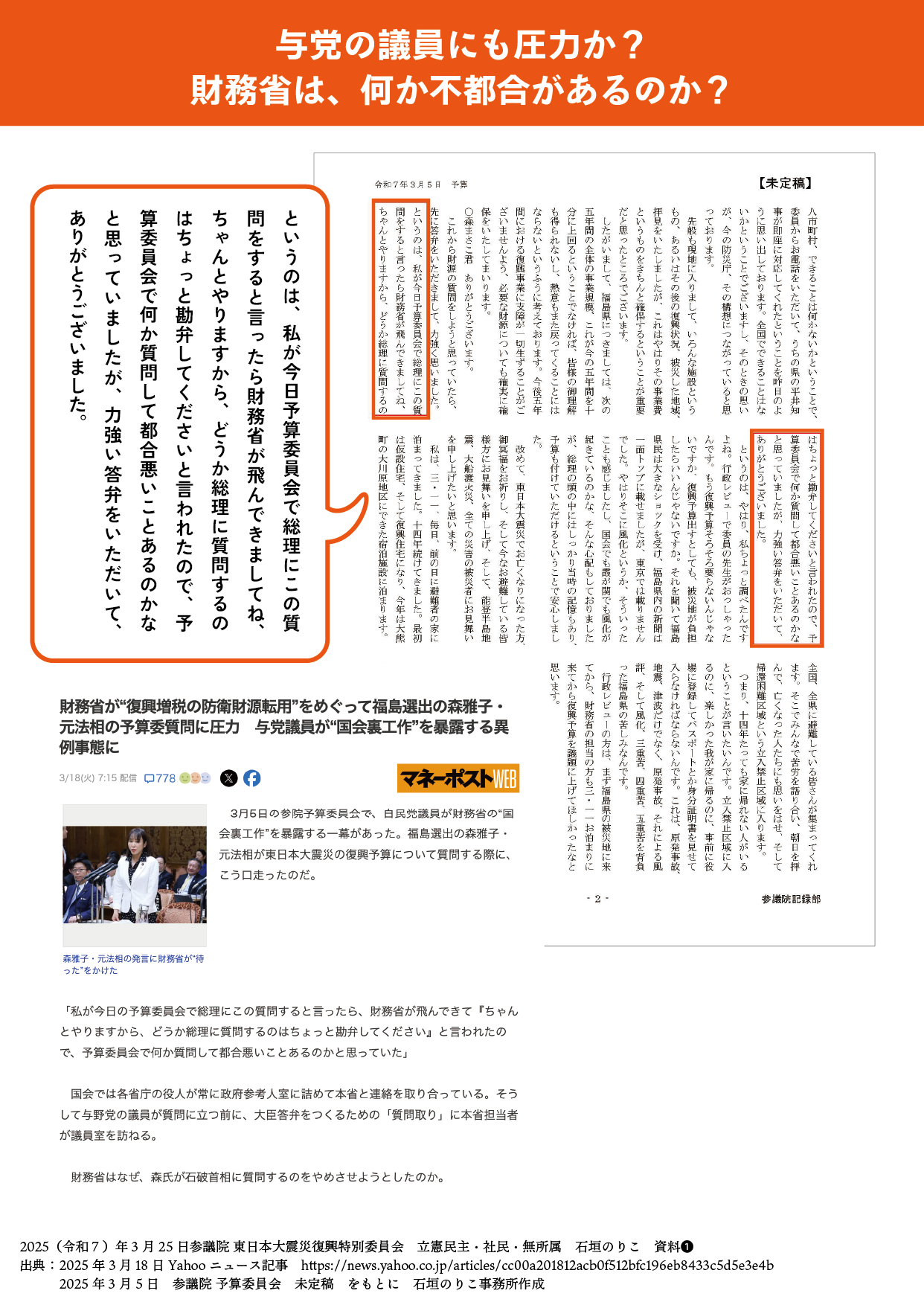

立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。今日は予算の委嘱審査で、東日本大震災復興に関わる予算ということで質問をいたします。まず、3月5日、参議院の予算委員会に関して、ちょっと気になる発言がありましたので、冒頭で伺いたいと思います。この委員会の委員でもいらっしゃる自民党の森まさこ元法務大臣が、3月5日の参議院予算委員会で復興予算について総理に質問すると言ったら財務省が飛んできて、「ちゃんとやりますから、どうか総理に質問するのはちょっと勘弁してください」と言われたので、予算委員会で何か質問して都合の悪いことがあるのかと思っていたという発言、ここの議事録、資料①の方に議事録も載せておりますけれども、発言されていたんですね。なので、ちょっと財務省に伺いたいんですが、財務省で森委員に対してそのような発言があったんでしょうか。

○大臣政務官(土田慎君)

ご指摘のようなやり取りがあったことは確認できておりません。

○石垣のりこ君

確認できておりませんということで、資料の下の方に、その記事にも、ウェブの記事にもなっていたんですけれども。ということは、森委員は国会の場でうそをつかれたという認識なんですか。

○大臣政務官(土田慎君)

ありがとうございます。先ほど申し上げたように、確認できておりませんが、3月5日の予算委員会に先んじて、3月3日、前々日ですね、質疑の前日である3月3日の13時半から復興庁その他の関係省庁との打合せが行われており、その中で復興財源に関する質問が生じたことから、復興庁が財務省に対する追加レクを森議員にお願いをし、18時過ぎから財務省職員が参加する形で所要1分程度のやり取りが行われたという経緯でしたが、この中でご指摘いただいたようなやり取りがあったことは確認できておりません。

○石垣のりこ君

何かその1分の間に何か困ることがあって、それはやめてくださいって駆け付けられたのかなと逆に思ってしまうんですけれども、最終的に総理が自ら予算に関してお話をされたということで杞憂に終わったということではあるんですけれども、でも逆に考えると、まずあえて森委員がそのようなことを委員会の場で言うような意味もないと思いますので、これ議員の質問権にも関わることでございますので、このようなことがないようにしていただきたいと思います。この件に関しては以上でございます。

続いてなんですが、この復興予算に関してなんですけれども、復興特別所得税を現在の税率2.1%から1.1%に減らして、減らした1%分を防衛費に充てるという方針を示されているわけなんですが、言ってみれば、これは復興に使うお金を防衛費に付け替えるということだということで、現在、2037年末までとなっている期間の延長を今後余儀なくされるわけなんですけれども、これ、復興特別所得税の税額、1.1%に減らすことで、課税期間はいつまでになるんでしょうか。

○大臣政務官(土田慎君)

防衛財源確保のための所得税の措置に関しては、令和5年度税制改正大綱において、所得税に税率1%の新たな付加税を課す、現下の家計の負担増とならないように復興特別所得税の税率を1%下げることとされました。これもう委員ご承知のとおりだと思います。その上で、7年度与党税制改正大綱において、5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえつつ、引き続き検討されることとされております。これ、基礎控除の引上げや特定扶養控除の見直し等が行われる中で、所得税収、復興特別所得税収への影響含め、これらの見直しの影響等を注視していく必要があると判断されたものと承知しております。こうした方針に沿って与党税調において引き続き検討されるものと承知をしており、時期等について政府として現時点で予断を持ってお答えすることを差し控えさせていただきます。

○石垣のりこ君

その防衛費のために新たに設ける防衛所得税(仮)ということなんですけど、これとワンセットでないと結局その先を示せないということで、防衛費の、防衛費、復興の財源の流用ではない、流用ではない、負担感は変わらないというのが政府の説明なんですけれども、どうも納得できないということで、私たち立憲民主党では、これに関しては、防衛費を確保していくという話とは別に、こういうやり方はよろしくないということで反対をしておりますが、この先も示せない状況にあるということを改めて皆さんに認識をしていただきたいと思います。青天井というのはもちろん無理なんですけれども、今後その復興の予算をしっかりやっぱり確保していかなきゃいけないと。これ、2.1%から1.1%に減らしていると、で、その先も見えないわけなんですけど、伊藤大臣、これやっぱり必要な予算は、この上限を設けてそこに対して確保していくんではなくて、必要な予算を積み上げた上で確保していくということをしっかりとお約束していただきたいと思いますが、お願いいたします。

○国務大臣(伊藤忠彦君)

ただいまお話がございました防衛財源の確保のための所得税の措置が実施された場合の復興財源の取扱いでございますが、令和5年度の税制改正大綱の閣議決定におきまして、東日本大震災からの復旧復興に要する財源については、引き続き責任を持って確実に確保することとされており、これが政府の方針であると認識をしております。復興庁といたしましては、ただいま先生がおっしゃったとおり、復興事業に影響を及ぼさないことが最も重要であると考えておりますので、引き続き復興事業の着実な実施に必要な予算の確保をしっかり取り組んでまいります。

○石垣のりこ君

一言一言丁寧にご発言いただきまして、ありがとうございます。その予算の確保という点で伺いたいんですが、東京電力福島第一原発事故によりまして影響を受けている地域を対象に、原木シイタケ等のキノコ類に係る原木などの生産資材の導入費用に対しての支援がございます。この原木シイタケの産地について、現在も放射性物質モニタリングの実施が必要だということで、出荷が制限されるなど、東日本大震災以前の状態には回復していないと考えますが、政府の見解を伺います。

○副大臣(滝波宏文君)

お答えいたします。原木シイタケの生産については、震災直後の2011年度に5県36市町村で出荷制限が設けられ、その後も追加と解除があり、翌2012年度末時点では6県94市町村、そして震災後10年以上が経過した今もなお6県93市町村で出荷制限区域が設けられております。一方、このように出荷制限区域が設けられている市町村にあっても、放射性物質の影響を緩和させるための栽培管理等の実施を条件に一部解除が認められており、これまで6県68市町村、多くの市町村で出荷制限が一部解除され、原木シイタケの出荷が行われております。このように、原木シイタケの生産については東日本大震災前への回復の途上にあると考えてございます。

○石垣のりこ君

まだ途上だということで、令和7年度末もあと1年ちょっとということで、第2期復興・創生期間が終了するわけなんですけれども、まさしく今お話しいただきました、原木などの生産資材の導入費などに対する支援がこのまま続くんだろうか、もしかしたら終了してしまうんではないだろうかという懸念が生産者の方に広がっております。令和8年度以降についてもこの導入費への支援を継続する必要があると考えますが、いかがでしょうか。

○副大臣(滝波宏文君)

お答えいたします。一部解除が認められた市町村において、生産者が原木シイタケを生産、出荷しようとする場合には、先ほどお話ししましたけれども、使用する原木のセシウム濃度等が低いことの確認など、放射性物質の影響を緩和させるための栽培管理の実施や、また出荷に当たりましても生産シイタケが食品基準値以下であることの確認が条件となってございます。また、出荷制限が解除された市町村においても同様に、栽培管理を継続し、出荷時にキノコが基準値以下であることを確認することとなってございます。農林水産省におきましては、生産者によるこのような栽培管理等を支援するため、特用林産施設体制整備復興事業によりまして、キノコ生産者の次期生産に必要な原木等生産資材の導入等を支援しているところであります。昨年12月に復興推進会議で決定された復興基本方針におきまして、原木シイタケ等の特用林産物の産地再生に向けた取組を進めるとされているところであり、この基本方針を踏まえ、原木シイタケの産地生産、再生に向けて進めてまいります。

○石垣のりこ君

産地の再生に向けて進めていくということで、これが第2期復興・創生期間が終わってもすぐに再生が実現するというわけではないと思いますので、食の安全を守るという点でもモニタリングも必要だと思いますし、栽培管理も必要ですので、是非、この期間で限定するのではなく、現状をしっかりと反映した形での予算の継続を改めてお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。この必要な予算という点では、災害公営住宅のコミュニティー支援についても同様でございます。まずは現状について伺います。東日本大震災の被災者向けに整備された災害公営住宅における入居者数、あと入居者の年齢構成や高齢化率はどうなっているでしょうか。

○政府参考人(瀧澤謙君)

お答え申し上げます。災害公営住宅における入居者の状況は、公営住宅の事業主体である自治体において把握されているものと考えます。その上で、復興庁といたしましても、今後の政策運営に資するよう、全体の状況を知る観点から自治体と連携しつつ入居者の状況を把握しているところでございます。

○石垣のりこ君

具体的には把握されていないんですか。

○政府参考人(瀧澤謙君)

お答え申し上げます。近時に行いましている状況把握は、全体の状況を知るために、公営住宅の事業主体である自治体の事務負担とならず協力を得られた範囲で行っているものでございますので、正確な数字は申し上げられません。

○石垣のりこ君

正確な数字は申し上げられないということで、自治体ごとに把握されている数字は少なくとも把握されているということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(瀧澤謙君)

正確な数字は申し上げられないと先ほど申し上げたとおりでございますが、傾向ということで申し上げますと、被災3県において、例えば災害公営住宅の高齢者の割合は、一般の公営住宅の高齢者の割合より高くなっているというようなことを承知しております。

○石垣のりこ君

すごく漠然としているわけですよね。災害公営住宅の建設を担当した国交省は、該当する8県の管理戸数、入居戸数を年2回調査しているということで把握しているんですけど、あくまでもこれは建物の話でありまして、その住まいに暮らす人のことは具体的には把握されていないということで、じゃ、ほかに把握しているのは厚労省かというと今みたいな話で、これ具体的には

正確な数字が分からない、定期的にも把握していないという、ちょっと私、これ聞いて驚いたんです。これ、やっぱり現状把握ということはすごく必要だと思いますし、もちろんそれぞれの自治体に負担を掛け過ぎるのはどうかとは思いますが、別に入居者の身長とか体重まで報告してくれという話ではなくて、今災害公営住宅がどういう状況になっているのか、現場からどういう声が上がってきて、その妥当性はどうなのかということを復興省として考えていくときに、やっぱり基本的な数字というのは復興省で、復興庁で把握しておくべきことなのではないでしょうか。これ、大臣、いかがですか、今これ具体的に把握していないということなんですけど。

○国務大臣(伊藤忠彦君)

復興庁では、被災者支援総合交付金により、災害公営住宅等への移転後のコミュニティーの形成の支援ですとか、あるいは高齢者に対する日常的な見守り、相談、そして、人と人とのつながりをつくり、被災者の生きがいをつくるための心の復興事業など、被災者の状況に応じたきめの細かい支援を行う自治体等の取組を幅広く支援をさせていただいております。災害公営住宅におけるコミュニティーの構築など、成果も上がってきているものと考えておりますが、さて、そこでですが、復興庁として、各自治体における災害公営住宅の入居者の状況については事業主体である各自治体の協力を得ながら把握しているが、今後とも、地域の状況や自治体の事務負担等を配慮しつつ、自治体ともよく相談しながら継続して取り組んでまいりたいということでございます。

○石垣のりこ君

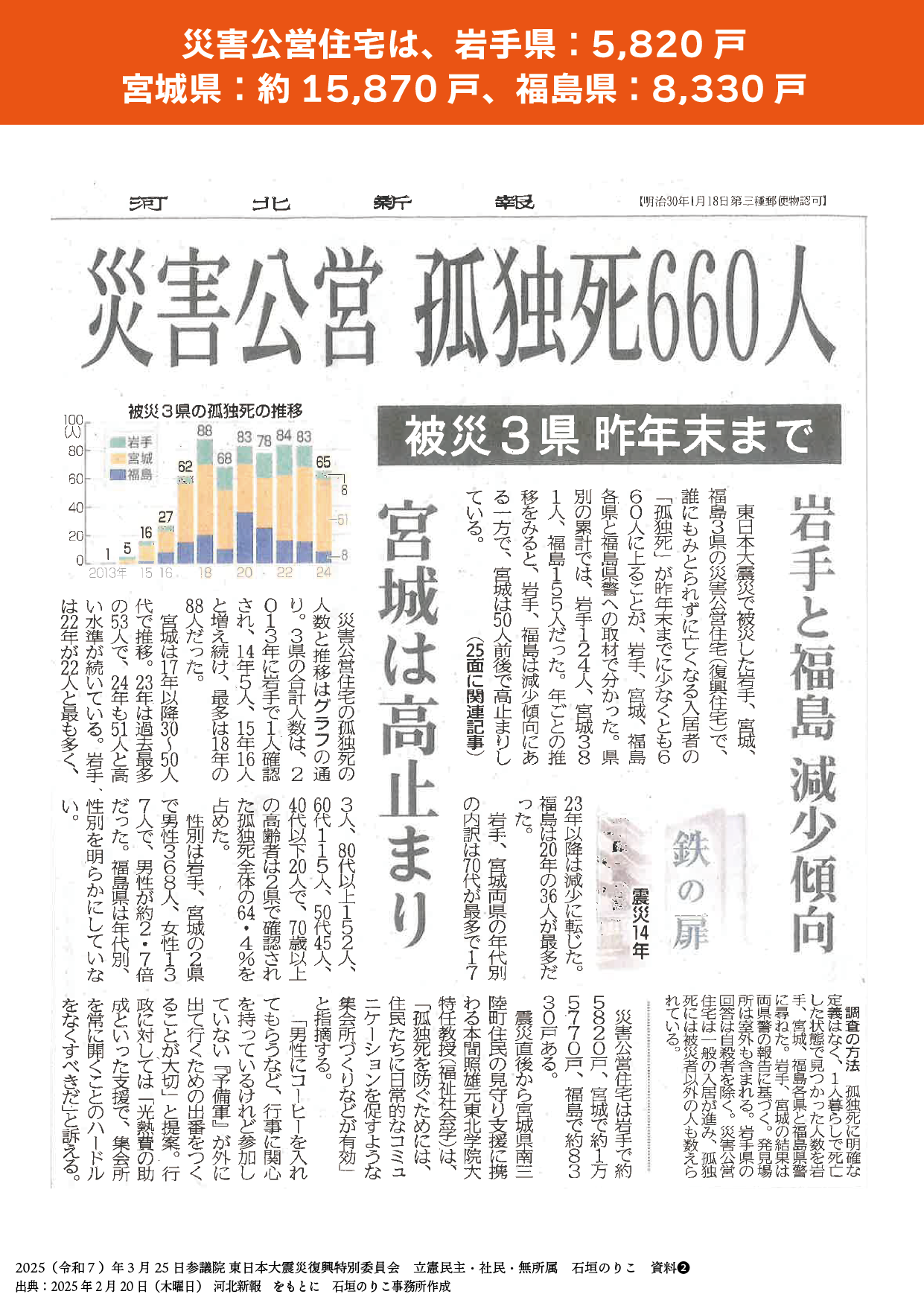

伊藤大臣、東日本大震災から丸14年、これを前に、地元の河北新報、資料②をご覧いただきたいんですけれども、こんな特集が組まれているんです。岩手、宮城、福島3県を対象に、資料②でございます、災害公営住宅に関するアンケートが実施されました。2月のこれは20日ですね、20日木曜日の河北新報の記事でございますけど、 「災害公営 孤独死660人」とあります。この曜日以外にも、どんな見出しで書かれているかというと、老いる災害公営、65歳超え45.5%、独居世帯は37%、単身者の行く末、悩む現場、つながり希薄、孤独死続くと、いろんな衝撃的な見出しで特集が組まれておりまして、これ、具体的にやっぱり把握し切れていなかったり対応し切れていないからこそ、こうした孤独死が660人という数字で出ているのではないでしょうか。やはり、この妥当性とか今後の方向性などを、自治体の、もちろん現場を支援していくということは重要なんです。それをやっていただきたいんですけれども、その支援が本当に妥当であるのか、もっと必要なのではないかということをやはり管理、監督する復興庁として把握しておくためには、何度も申し上げますけど、基本的な数字、この定量的に、しっかりと定期的に、自治体にできるだけ負担を掛けないように自治体が把握している数字報告してもらうということ、別にそんな難しいことではないと思うんですよ。これが確実に必要だと思うんですが、改めて、復興大臣、この把握ということをされるおつもりはございませんか。

○国務大臣(伊藤忠彦君)

先生にお答えしなきゃいけないのであえて申し上げますが、私、先ほど何とお答えを申し上げたかというと、それは、事業主体である各自治体の協力を得ながら把握しているがと申しました。把握はしております。しかし、それは個人情報のこともあってこの場でお答えをすることは難しいかと存じますが、しかし、それは大変大事なことでございますので、そうしたことによって、やはり被災者の皆様方の心のケア、そうしたことについてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。確かにこの記事はショッキングな記事であります。こうしたことが間々起こらないようにするということは本当に極めて重要です。これ、全国的にも起こっている状況でもありましょうから、そういう意味では、ただ被災地だけのことではないかもしれませんが、しかし、被災地は被災地として重い荷物をしょっております。その荷物を少しでも軽くしてさしあげることを我々はこうしたことでやらせていただきたいと、そう思っております。

○石垣のりこ君

現状把握ということに関して数字が言えないということ自体、私は理解がし難いんですね。事前に、この質疑をする前にレクをいただいて、具体的な数字持っていないと。ただ、いろいろ調べてみたら、令和2年から4年に関して、被災3県を対象に非公開の調査をしたことがあるというお答えをいただきました。で、具体的に持っている数字はこれだと。先ほど災害公営住宅は一般の公営住宅よりも高齢化率が高いということをお話しいただきましたけれども、それに関してもこの調査から分かったことだと。具体的な数字は非公表で調査をしているので申し上げられないということは言われたんですけれども、定期的に把握して現状を把握し、それを皆さんにお伝えし、問題を共有する、これは本当にこの、EBPMじゃないですけれども、施策考えていく上でもう現状把握、絶対的に重要だし、それを共有できないということは、私、全く理解できませんので、しっかり再考していただきたいということを、ちょっと時間ですので、申し上げて、今後の質疑につなげていきたいと思います。ありがとうございました。